令和4年1月8日(土)9日(日)開催!東京無料個別相談会ご予約方法

東京無料個別相談会 令和4年、1月8日(土)・9日(日)の2日間、

個別無料相談会を渋谷区氷川区民会館(2階)集会室にて開催いたします。

只今、ご予約を受け付けておりまが、ご相談の予約頂ける枠に限りござます。

ご予約が埋まってきておりますので、お早目のご連絡をお待ちしております。

相談員は、経験豊富な司法書士・税理士・宅地建物取引士による

相続・家族信託・不動産に関するご相談等をお伺いいたします。

新型コロナウイルス感染予防のとして、

「マスク着用」「手指の消毒」「検温」にご協力ください。

【開催場所】氷川区民会館2階(集会室)

〒150-0011 渋谷区東2-20-18

【 開催日時】1月8日(土)9日(日)集会室

10:00~16:00(受付開始/9:45~)

【相談内容】 相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会

【申込方法】 電話受付窓口 司法書士法人やなぎ総合法務事務所

0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)

【参加特典】 あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.12.27 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法

自治体や民間業者が公共目的のために所有者不明の土地を使うことができるようにするために制定された所有者不明の土地に関する特措法が施行されて3年が経ったものの、利用が想定していた以上にされていない状況にあるようです。 そこで、制度の利用促進のために法律を改正していく方向で議論が進んでいるようです。

目次

1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)とは?

2.制度利用促進のため法改正とは?

3.まとめ

1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)とは?

所有者不明土地を公共的目的で円滑に利用できるようにするため、平成30年6月6日「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(特措法)が成立し、令和元年6月1日に全面施行されています。特措法では、所有者不明の土地を「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部または一部を確知することができない一筆の土地」としています。

2.制度利用促進のため法改正とは?

現行法の制度では、所有者が不明となっている土地に公園や病院などの公共性が高い施設を整備する場合、反対をする権利者がいないことを条件として都道府県の知事が第三者に土地の利用権を付与することができます。ただし、半年間の公告期間が必要など、手続きや調査に時間がかかってしまうため、実際には土地が活用された例はありません。今回の法改正では、特措法が定める利用目的拡大することによって、備蓄倉庫など地域の防災・減災に役立つ施設を対象に含めるとしています。また、小規模な再生可能エネルギーの発電施設や蓄電池設備も認めることになりました。太陽光発電などの初期投資がかさむ施設を整備する場合でも費用を回収しやすくする等のために、土地の使用権については、現行法の上限10年間から20年間に延長する方向です。

3.まとめ

今回の法改正により、所有者がわからなくなっている土地を公共目的などで利用できるように利用目的を広げることで土地の活用を促進する狙いがあります。今まで活用されずに放置されてきた土地が、防災施設や小規模な再生エネルギーの発電設備などによって再利用されることでインフラなどの整備が進んでいくかもしれません。自治体や民間業者を対象とする法律のため、全てにおいて個人が直接関わる話ではないですが、土地の管理が行き届いていない場合(例えば、個人の土地がゴミ置き場になっているような場合、自治体からゴミを撤去するよう指導等され、それでもなお放置しているような時には、自治体が代執行により強制的にゴミの撤去をし、その費用を土地所有者個人へ請求してくるといったような事も考えられます。)個人に影響が出てくる可能性もあるので、今後注意が必要となってきます。

今回は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法(特措法)について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、様々の手続きに関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.10.11 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾

遺言で保険金の受取人を変更できるのか?

ときおり、遺言で保険金の受取人を変更したいという方がいます。保険法という法律により遺言で保険の受取人を変更することは可能ですが、いつ契約した保険なのか、遺言書の記載方法等、色々と注意しなければならないことがあります。今回は、遺言によって保険金の受取人を変更できるかについて解説します。

目次

- 1.保険金の受取人は遺言で変更できるのか?

- 2.保険金受取人の変更と流れ

- 3.遺言による保険金の受取人変更の注意点

- 4.まとめ

1.保険金の受取人は遺言で変更できるのか?

保険法第44条の規定によりますと、「保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」となっているため、遺言書に保険金の受取人を変更する内容が記載されている場合には、保険会社に連絡をして保険金の受取人を変更してもらうことが可能となっています。

2.保険金受取人の変更と流れ

具体的な手続きは、以下のとおりです。

①保険契約の内容確認 遺言者が亡くなり遺言書の検認を経たうえで、その遺言書の内容が生命保険の受取人の変更記載がされていた場合、相続人又は遺言執行者がまず保険会社に対し、保険契約及びその内容を保険会社に確認します。 ②保険約款の確認 保険証券の所在場所の確認、保険約款を確認します。 ③受取人変更を通知 その後、受取人変更のための書類の交付を保険会社に求めたうえで、受取人の変更通知をします。 なお、被保険者が第三者である場合、受取人の変更には被保険者の同意が必要とされています(保険法45条)。

注意点としては、保険会社への通知の前に被保険者から同意を得なければならないことです。

また、平成22年3月31日より以前に締結されている保険契約については、保険法が適用されないことにも注意が必要です。

3.遺言による保険金の受取人変更の注意点

遺言によって保険金の受取人を変更する場合、遺言で新たな受取人となった人の行動が遅いと、元の受取人に保険金が支払われることになるため注意しなければなりません。 保険法44条2項では、遺言による保険金の受取人の変更は、相続人が保険会社に通知をしなければ、保険者に対抗することができないと規定されています。 この「対抗することができない」とは、元の受取人に保険金が支払われてしまった後に、保険会社に言っても保険会社側はすでに支払い済みのため拒否ができるということになります。 遺言によって受取人を変更する場合、相続人・受取人は相続発生後、すみやかに保険会社に通知する必要があるといえます。

まとめ

保険法の観点から、遺言によって保険金の受取人を変更することは可能となっています。しかし、実務上の経験からお話をすると、保険会社によっては、遺言で保険金の受取人を変更することについてあまり積極的ではないこともあります。円滑な遺言執行のために対象となる保険会社に事前相談をしても的確な回答を頂けないことがあります。そのため、遺言とは別に契約による変更をおこなうことを視野に入れてみるのも良いでしょう。保険金の受取人の変更は、複雑な内容も多いので、お悩みやお困りになったときは専門家などに相談してみることをおすすめします。

今回は、遺言で保険金の受取人を変更できるかについて解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.10.04 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾

相続で取得した土地の所有権を国庫に帰属できる?

相続等により取得した土地の所有権を国庫に帰属することができるようにする新制度ができたものの、法務省が土地を所有している方を対象に調査を行った結果、本制度の利用を希望する世帯は全体の約20%であり、その中から要件を満たす世帯は約4%ほどで、回答者全体では0.95%と、約1%に満たないのではないかという試算が出ています。今回は、2023年施行の相続で取得した土地の所有権を国庫に帰属する場合について解説します。

目次

1.相続土地国庫帰属法とはどのような法律?

2.承認申請の要件は?

3.負担金の納付について

4.手続きの流れ

5.まとめ

1.相続土地国庫帰属法とはどのような法律?

所有者不明の土地の抑制を図るため法改正が成立し、相続登記の義務化が注目を集めています。今回の法改正では、相続によって土地が放置されるのを防ぐために、一定の要件を満たすことができれば、相続人が取得した土地を手放し、国に引き取ってもらうことができる制度が新しく設けられることになります。この制度は、相続等により取得した土地所有者権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)として、2023年に施行される予定となっています。

2.承認申請の要件は?

法務大臣は、承認申請の土地が、以下のどれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属について承認をしなければならないとされています。

(1)崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限ります。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの (2)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地 (3)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地 (4)隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの (1)から(4)までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの 承認申請は、その土地が下記に該当する場合は、承認することができないとされています。

(1)建物の存する土地 (2)担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地 (3)通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地 (4)土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限ります。)により汚染されている土地 (5)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地 3.負担金の納付について

負担金は、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を勘案して算定されます。本制度の利用には決められた負担金の納付が必要となります。負担金が納付された時において、当該承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属すること等とされています。

4.手続きの流れ

土地国庫帰属法を利用する場合の流れは、以下のとおりとなります。

(1)相続等により土地を取得した者から法務局への承認申請

(2)法務大臣(法務局)による要件審査

(3)法務大臣(法務局)による承認

(4)負担金の納付

(5)国庫帰属

相続問題・ご相談はこちら(大阪オフィス)

相続問題・ご相談はこちら(東京オフィス)5.まとめ

今回の法制度では、申請が認められ、管理に要する費用を10年分納付することで、国に引き取ってもらい「負動産」を断ち切るという選択肢が与えられたとも言えます。放置している土地は、固定資産税の負担や近隣に迷惑をかける場合もあり、場合によっては損害賠償の請求をされる可能性もありますので、そうならないためにも専門家などに相談してみることも良いでしょう。

今回は、相続で取得した土地の所有権を国庫に帰属できるのか?について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、相続に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区)、東京(渋谷区)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.09.27 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾

9月12日、13日に開催した無料個別相談会

目次

1個別相談会にご来場頂きありがとうございました!

2.「生前対策」「家族信託」「相続」「相続税」

3.放置してしまうと危険?相続手続きと相続税

4.まとめ

1.個別相談会にご来場頂きありがとうございました!

あべのベルタ内、市民学習センターにて9月11日・12日に無料個別相談会を開催致しました!多くの方にご来場頂きありがとうございました!

感染防止対策に関しましても細心の注意を払い「マスク着用」「検温」「消毒」「少人数でのご面談」とさせて頂きました。ご来場者様にはご協力頂きましたこと深く感謝致します。

さて、今回の個別相談会では、弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士による各ブースを設置しての相談会を開催させて頂きました。

2.「生前対策」「家族信託」「相続」「相続税」

その中でも多くのご相談を頂きましたのが、生前対策、家族信託、相続、相続税についてです。人生100年時代と言われる中、寿命としては大幅に延びたものの、将来起こるかもしれない大病や認知症後の不安などを抱えご相談に来られる方が多くおられました。

新型コロナウイルスの影響によって世の中が混沌とする現代で、ご自身がどのように財産を管理し、誰にどのように託してゆくのか悩まれ相談員のお話をお聞きになる姿がとても印象的でした。

相続や相続税の話になると、個々のご事情によって適した解決方法も変わってきますので、専門家に相談することで生前から対策する方法を知ることができ、将来的に困ることのないよう対策することが可能となります。

3.放置してしまうと危険?相続手続きと相続税

相談者様のお話で、知人の方が相続について知識がなく、わからないことをわからないままに放置してしまい多額の相続税や負債を負ってしまった。相続人が複数いて話がまとまらず揉めてしまっている。相続と言われても何をしてよいのかわからない。など、相続手続きが難しいことから悩まれる方もいました。とくに相続登記に関しては、2024年から義務化となります。放置することで罰則規定もありますので注意が必要です。

4.まとめ

このように、「生前対策」「遺言」「相続」「相続税」多くの方が悩みを抱えご来場頂きましたが、皆さまお帰りになれる際には表情が明るくなり、「ありがとうございました!」と声をかけて頂き、有意義な無料個別相談会をすることができたと思います。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では年に数回、セミナーや個別相談会を行っております。次回のセミナーや個別相談会の情報に関しましては、「やなぎ総合法務事務所ホームページのブログ」「DMやなぎ通信」「やなぎ総合法務事務所フェイスブック」「新聞折込みチラシ」「あべのベルタ館内チラシ」などで告知を致しますのでよろしくお願い致します。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、「生前対策」「遺言」「相続」「相続税」に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、遺言書の作成に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家が依頼者様に適した手続き等をご提案させて頂きます。

また、弊所では大阪(阿倍野区)、東京(渋谷区)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.09.20 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾

羽鳥慎一 モーニングショーでピックアップ 相続人100人超の相続放置空屋について

昨日、9月7日(火)に、朝の情報番組 「羽鳥慎一さんのモーニングショー」にて、

「都会の好立地になぜ?歩道さえぎる空き家が…相続100人超メガ共有」といテーマで、“放置され続け荒廃となった空き家の相続人が100人を超える”という報道がありました。

今回は、相続の不動産問題と相続法の改正法について、解説したいと思います。

1.なぜ多くの共有者(相続人)がいるのか?

2.相続制度の改正理由は?

3.相続財産の保存に必要な処分を命ずる相続財産管理制度の見直し

4.相続人が明らかではない場合においての清算手続きの見直し

5.まとめ

1.なぜ多くの共有者(相続人)がいるのか?

土地建物の所有者が亡くなった場合に、相続登記をせずに放置しているため、相続人が多数人にのぼってしまうことがあります。

今回のニュースでは、東京都市部の好立地で約2億円相当もの不動産が、そのまま放置されてしまうという事態が起こっていたそうです。

これも、相続手続き・相続登記の実状相続手続きが影響して起こったことでした。

不動産所有者が死亡して相続が起こった際に、名義変更の登記をしないままで放置しておくと、1人または数人の土地所有者から何世代と移りかわるうちに、数十人の相続人による共有地となってしまうことがあります。

相続人の人数が増えれば、まったく会ったこともない遠縁の親族が相続人となることや、行方が分からない場合、あるいは病気や認知症等で判断能力がなくなってしまい相続手続きにおいて必要なお話合い(遺産分割協議)ができないといったケースも出てきてしまいます。相続財産というお金の分配に関わるところの取り決めですから、当然、関係者が多数人にのぼればのぼるほど、意見をまとめることも、困難になってきます。

今回の「相続100人超メガ共有」とまでいかずとも、「数十人の共有」というケースは、古くからある土地や山林等では、非常に多く起こっています。

つまり、相続手続きをしない状態が長期間継続することにより、相続手続きに関わる関係者の人数が増え、手続きが難航してしまい、せっかくの素晴らしい資産も放置されたままになってしまう・・・・こういったことが日本各地で起こっているのです。

2.相続法 改正で、放置相続不動産問題は解決されるのか?

こういった空き家問題や所有者不明財産が日本に多数あることから、令和3年の民法改正で相続や共有制度の見直しがなされました。

これらの改正は、所有者不明の土地問題が発端となっており、この問題の解決のために行われた法改正と言っても過言ではありません。

所有者不明な土地の多くは、遺産分割が未了となっている遺産共有地です。

また、共有地のなかでも、「共有者が多い」「遠方在住の共有者がいる」「行方不明の共有者がいる」等では、前述の通り、共有物の管理や共有関係の解消が困難になるという問題があります。

こういった共有関係にある所有者が不明の土地の円滑な利用・管理ができるように様々な民法の制度が見直されました。今回、ニュースでとりあげられた「相続財産清算人(旧管理人)」という制度で、行方不明者がいても手続きを進めることができるというのも、そのうちの1つです。

他にも、

- 相続開始から10年経過後の遺産分割に対する強制処置

- 長期間経過した後の不明相続人の持分の取得と譲渡

- 相続財産の保存に必要となる処分を命ずる制度の見直し

- 遺産共有と他の共有が共存しているケースの分割方法

- 相続の放棄をおこなった者による管理

- 相続人が明確でない場合の清算手続き見直し

- 相続財産と共有に係る規定

- 相続登記による義務化

などがあります。

一つ一つの制度については、次回以降また詳細をご解説をさせて頂けたらと思います。

3.まとめ

これまで多くの相続人がいて、手続きができずに放置されていたような不動産も、これらの改正によって、以前よりも手続きが簡易になり、相続人の負担が減りました。

また一方で、“⑧相続登記の義務化”により、今後、相続登記の手続きを怠った人には罰則を科されることになってきます。

これまで難航していた相続手続きや、何もせずにおいていた相続登記の手続きも、今回の入―スのような「100人超メガの相続人」とならないよう、お早めに手続きをしましょう。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、こういった改正法も含めて、相続・遺言に関する無料ご相談をお受けしております。

今回の改正法をより詳しく知りたい・手続きが未了の相続不動産があって困っているという方も、お気軽にお問い合わせください。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.09.13 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾

9月11日12日開催 個別相談会ご予約方法

個別相談会チラシ 令和3年、9月11日・12日の2日間、

個別無料相談会を阿倍野市民学習センター(あべのベルタ3階)にて開催いたします。

只今、ご予約を受け付けておりまが、ご相談の予約頂ける枠に限りござます。

ご予約が埋まってきておりますので、お早目のご連絡をお待ちしております。

相談員は、経験豊富な弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士による

相続・家族信託・不動産に関するご相談等をお伺いいたします。

新型コロナウイルス感染予防として、

「マスク着用」「手指の消毒」「検温」にご協力ください。

【開催場所】 阿倍野市民学習センター(あべのベルタ3階)

大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1号【 開催日時】 9月11日(土)開催室 アトリエ

9月12日(日)開催室 第一研修室

10:00~16:00(受付開始/9:45~)【相談内容】 相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会

【申込方法】 電話受付窓口 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所

0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)【参加特典】 あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.09.06 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾

【告知】相続・家族信託・不動産に関する個別相談会を開催いたします!

令和3年、9月11日・12日の2日間、個別無料相談会を阿倍野市民学習センター(あべのベルタ3階)にて開催いたします。

相談員は、経験豊富な弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士による相続・家族信託・不動産に関するご相談をお伺いし、親身になり、わかりやすくお答えいたします。

新型コロナウイルス感染予防として、「マスク着用」「手指の消毒」「検温」にご協力ください。ご面談は、ソーシャルディンスタンを意識した形式となっております。

【開催場所】 阿倍野市民学習センター(あべのベルタ3階)

大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1号【 開催日時】 9月11日(土)開催室 アトリエ

9月12日(日)開催室 第一研修室

10:00~16:00(受付開始/9:45~)【相談内容】 相続対策・家族信託・不動産に関する個別無料相談会

【申込方法】 電話受付窓口 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所

0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)【参加特典】 あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント

【ご来場の皆様に相談員から一言】

ご来場予定の皆様、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

専門家がお悩みやご相談を、解消できますよう親身となりお答えいたします。

ご面談の予約時間に限りがございます。お早目の電話ご予約、お持ちしております。相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.08.12 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 個別相談会, 東京 渋谷 恵比寿 広尾

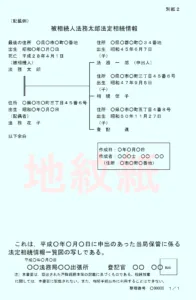

戸籍の取寄せ(相続人調査)法定相続情報一覧図

相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更の各種手続きをするうえで、相続人が誰かを確認しなければなりません。亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの全部の戸籍等を取り寄せて、そこから法定相続人が誰なのかを調べることになります。

相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更の各種手続きをするうえで、相続人が誰かを確認しなければなりません。亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの全部の戸籍等を取り寄せて、そこから法定相続人が誰なのかを調べることになります。目次

1.戸籍の取寄せは自分でできるのか?

2.相続人を自分で調査できるのか?

3.法定相続人一覧図で相続手続きが簡単になる?

4.専門家等に相談、依頼するメリット

5.まとめ1.戸籍の取寄せは自分でできるのか?

結論からいいますと、戸籍の取寄せをご自分ですることは可能です。戸籍とは、出生・氏名・婚姻関係・親子関係等といった身分関係を明確にするためのものです。戸籍謄本等は、本籍地のある市区町村の役場で取得しなければなりません。本籍地が遠くの場合や、出向けない場合には郵送による申請も可能となっています。戸籍謄本等を請求できるのは原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などになります。代理人が戸籍謄本等を請求する場合は、委任状が必要になりますが、弁護士や司法書士に相続人調査を依頼すれば、弁護士や司法書士は職権で戸籍謄本等を取り寄せることができ、委任状は不要となります。2.相続人を自分で調査できるのか?

相続人をご自分で調査することは可能ですが、誰が法定相続人なのかを調査するためには、亡くなった方の出生から死亡までの履歴が記載された「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を取得しなければなりません。相続人調査や戸籍調査をおこたると、後から別に相続人の存在が発覚するなどして、遺産分割協議が無効となり、一からやり直すことになり、時間が余計にかかってしまいます。被相続人の出生から死亡までを調査することで、自分が知らない法定相続人(複数回結婚を繰り返していて片親違いの兄弟姉妹)が発覚する場合もあるので、細かな調査が必要となります。3.法定相続情報一覧図で相続手続きが簡単になる?

法定相続情報一覧図とは、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したものになります。法務局で認証を受ければ公的な証明として相続手続きで使うことができます。法定相続情報一覧図は、認証を受けると5年間は写しが無料で交付され、同じ戸籍謄本等を何通も用意する必要もなく相続手続きが簡単になります。 提出先が銀行や証券会社、保険会社、法務局等、複数ある場合には、法定相続情報一覧図の取得を強くおすすめします。【法定相続情報一覧図】

法定相続情報書のメリット

・発行手数料が無料になります。戸籍謄本を申請する場合の手数料は300~750円かかってしまい、相続人が負担することになります。しかし、法定相続情報は発行の手数料が無料となるので相続人の負担を軽減することができます。・5年間は何度でも再発行が可能になります。法定相続情報は、5年間なら証明書の発行が何度でも可能となっており、複数回提出が必要な手続きにおいても、とても便利になります。

・登記官が戸籍を確認してくれます。法定相続情報を利用すると、登記官が戸籍の内容を確認してくれるので、ご自分で確認作業をするよりも時間の短縮にもなります。

・申請は代理でも可能です。司法書士や行政書士などの専門家に代理で申請してもらうことも可能です。仕事の都合等で、法務局に行くのが難しい方は代理申請をし、専門家に依頼するのも良いでしょう。

法務局のホームページでは、家族構成に応じた様式と記載例がありますので、参考にしてみるとよいでしょう。

4.専門家等に相談、依頼するメリット

弁護士や司法書士に相談や依頼をすることで、これから自身が何をすればよいのか、悩みや不安が解決に進みます。また、依頼をすることで、必要な書類の収集や相続人の調査、財産の調査等をワンストップでおこなえるために、職場を休んだりせずに手続きを進めていくことが可能となります。費用が気になる場合は、一部を弁護士や司法書士の専門家に依頼することも可能です。専門家などに相談や依頼することでスムーズに絵続きが進みますので、一度検討してみるのも良いでしょう。5.まとめ

今回は、戸籍の取寄せと相続人をご自分で調査できるか?また、法定相続人情報一覧図を作成することで5年という一定の期間は、手続きを簡単にできる方法について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続におけるご相談やご依頼を数多く扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区、天王寺)東京(渋谷区、恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、目的達成に向けお答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.07.20 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策

【新型コロナウイルス】大阪の土地価格、初の補正

新型コロナウイルス感染症の影響で様々な悪影響を及ぼしていますが、土地価格においても同様に影響が出ています。

弊所が事務所を構える大阪府でもコロナウイルスの影響で大幅に地価が下落しています。

2021.03.20

あべのベルタ3F | 天王寺駅徒歩7分 | 谷町線 阿倍野駅直結

- HOME

- 新着情報 (Page 2)

RECENT POSTS最近の投稿

TAGタグ

ARCHIVE月別アーカイブ

2025年 (2)

2024年 (11)

2023年 (51)

2022年 (67)

2021年 (55)

2020年 (48)

2019年 (13)

2018年 (28)

2017年 (24)

2016年 (26)

2015年 (13)

2014年 (13)

2013年 (11)

2012年 (9)