羽鳥慎一 モーニングショーでピックアップ 相続人100人超の相続放置空屋について

昨日、9月7日(火)に、朝の情報番組 「羽鳥慎一さんのモーニングショー」にて、

「都会の好立地になぜ?歩道さえぎる空き家が…相続100人超メガ共有」といテーマで、“放置され続け荒廃となった空き家の相続人が100人を超える”という報道がありました。

今回は、相続の不動産問題と相続法の改正法について、解説したいと思います。

1.なぜ多くの共有者(相続人)がいるのか?

2.相続制度の改正理由は?

3.相続財産の保存に必要な処分を命ずる相続財産管理制度の見直し

4.相続人が明らかではない場合においての清算手続きの見直し

5.まとめ

1.なぜ多くの共有者(相続人)がいるのか?

土地建物の所有者が亡くなった場合に、相続登記をせずに放置しているため、相続人が多数人にのぼってしまうことがあります。

今回のニュースでは、東京都市部の好立地で約2億円相当もの不動産が、そのまま放置されてしまうという事態が起こっていたそうです。

これも、相続手続き・相続登記の実状相続手続きが影響して起こったことでした。

不動産所有者が死亡して相続が起こった際に、名義変更の登記をしないままで放置しておくと、1人または数人の土地所有者から何世代と移りかわるうちに、数十人の相続人による共有地となってしまうことがあります。

相続人の人数が増えれば、まったく会ったこともない遠縁の親族が相続人となることや、行方が分からない場合、あるいは病気や認知症等で判断能力がなくなってしまい相続手続きにおいて必要なお話合い(遺産分割協議)ができないといったケースも出てきてしまいます。相続財産というお金の分配に関わるところの取り決めですから、当然、関係者が多数人にのぼればのぼるほど、意見をまとめることも、困難になってきます。

今回の「相続100人超メガ共有」とまでいかずとも、「数十人の共有」というケースは、古くからある土地や山林等では、非常に多く起こっています。

つまり、相続手続きをしない状態が長期間継続することにより、相続手続きに関わる関係者の人数が増え、手続きが難航してしまい、せっかくの素晴らしい資産も放置されたままになってしまう・・・・こういったことが日本各地で起こっているのです。

2.相続法 改正で、放置相続不動産問題は解決されるのか?

こういった空き家問題や所有者不明財産が日本に多数あることから、令和3年の民法改正で相続や共有制度の見直しがなされました。

これらの改正は、所有者不明の土地問題が発端となっており、この問題の解決のために行われた法改正と言っても過言ではありません。

所有者不明な土地の多くは、遺産分割が未了となっている遺産共有地です。

また、共有地のなかでも、「共有者が多い」「遠方在住の共有者がいる」「行方不明の共有者がいる」等では、前述の通り、共有物の管理や共有関係の解消が困難になるという問題があります。

こういった共有関係にある所有者が不明の土地の円滑な利用・管理ができるように様々な民法の制度が見直されました。今回、ニュースでとりあげられた「相続財産清算人(旧管理人)」という制度で、行方不明者がいても手続きを進めることができるというのも、そのうちの1つです。

他にも、

- 相続開始から10年経過後の遺産分割に対する強制処置

- 長期間経過した後の不明相続人の持分の取得と譲渡

- 相続財産の保存に必要となる処分を命ずる制度の見直し

- 遺産共有と他の共有が共存しているケースの分割方法

- 相続の放棄をおこなった者による管理

- 相続人が明確でない場合の清算手続き見直し

- 相続財産と共有に係る規定

- 相続登記による義務化

などがあります。

一つ一つの制度については、次回以降また詳細をご解説をさせて頂けたらと思います。

3.まとめ

これまで多くの相続人がいて、手続きができずに放置されていたような不動産も、これらの改正によって、以前よりも手続きが簡易になり、相続人の負担が減りました。

また一方で、“⑧相続登記の義務化”により、今後、相続登記の手続きを怠った人には罰則を科されることになってきます。

これまで難航していた相続手続きや、何もせずにおいていた相続登記の手続きも、今回の入―スのような「100人超メガの相続人」とならないよう、お早めに手続きをしましょう。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、こういった改正法も含めて、相続・遺言に関する無料ご相談をお受けしております。

今回の改正法をより詳しく知りたい・手続きが未了の相続不動産があって困っているという方も、お気軽にお問い合わせください。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.09.13 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾

デジタル資産の相続手続き

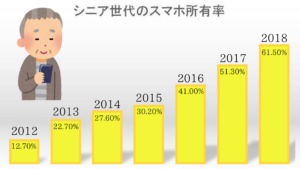

近年、シニア世代のスマホ保有率が上がっていることから、それだけシニア層がネットに接する機会が増えていることや、ひいてはこうした年齢層の方がデジタル資産保有やネット銀行、ネット証券口座の開設をしている可能性が高いことがうかがえます。 そのため、今後もデジタル資産等の相続手続きが益々重要となってくることが以下の統計から予想されます。今回は、デジタル資産の相続手続きについて解説します。

デジタル資産とは?

明確とした定義などはありませんが、デジタル資産とはインターネット上でのサイトのアカウント、オンライン上で完結する各種決済、ネット銀行、ネット証券、電子マネー、外国為替証拠金 、仮装通貨、暗証番号、パスワードなども含めてデジタル資産と定義されています。

デジタル資産の相続と注意点

デジタル資産の特徴として、目に見えないことが挙げられます。土地や建物の不動産、車や時計等の現物、現金や預金通帳などは形があるので把握しやすいです。しかし、デジタル資産は、存在を示す実物がないものが多く把握するのが難しいです。そのため、相続開始時に問題が起きてしまうおそれがあります。

デジタル資産があることに気づかない

ネット上に存在する資産となるので、持ち主しか把握していないことも多く、遺族がデジタル資産の存在に気づくのが困難という問題点があります。また、デジタル資産を把握していても、IDやパスワードがわからずデジタル資産を引き継げないなどの問題も発生してきます。

遺産分割協議後に発覚すればやり直しに

遺産分割協議により、相続人との間で相続財産をまとめた後にデジタル資産が見つかった場合、遺産分割協議をやり直さなければなりません。見つかったデジタル資産が高額により遺産分割の協議がまとまらない、負債が発覚して相続人が返済義務を負う、等の場合もあるので注意が必要です。

まとめ

シニア世代のスマホ所有率が増えるにつれて、デジタル資産による相続問題が今後増加することが予想されます。デジタル資産を保有している方はノートに書き残したり、IDパスワードの変更があった場合にはその都度メモに書き残す必要があります。デジタル資産が相続時に不明にならないよう実店舗が存在する銀行や証券会社等に資産を移し替えていくのも良いかと思われます。また、引き継ぐ側は出来る限り会話の中で、デジタル資産の有無の把握をしたり、デジタル資産の存在を見つけやすくすることが大切です。目に見えにくい資産なだけに、難しい問題が起こりうるデジタル資産ですが、お困りになったときは専門家などに相談してみることをおすすめします。

今回は、デジタル資産の相続手続きについて解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続手続きに関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、相続手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門スタッフがご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区)、東京(渋谷区)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.08.23 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾

ブロック塀の倒壊被害は所有者責任?

大阪北部地震によりブロック塀が倒壊し、死亡事故が発生してから3年が経過したものの、未だに過去の教訓を活かすことができず、地震による倒壊の危険があるブロック塀が数多く残っているようです。今回は、ブロック塀が倒壊し、被害が出たときの責任について解説します。

目次

- 1.ブロック塀の危険性

- 2.ブロック塀に関する規制は?

- 3.ブロック塀倒壊、被害が出た場合の所有者責任は?

- 4.ブロック塀倒壊により重大な事故が起きたら?

- 5.まとめ

1.ブロック塀の危険性

皆さんが日頃よく見かけるものは、空洞ブロックなどといわれるタイプです。ブロック塀の空洞に鉄筋を通し、そこへモルタルを流し込んで固定します。塀の高さなどによって使う厚さなどは変わりますが、軽いものでも一つ10㎏近くあります。高く積み上げられたブロック塀が地震などにより倒れ下敷きになってしまった場合、その衝撃は計り知れません。

2.ブロック塀に関する規制は?

建築基準法令は、大地震による災害が起きると法改正されることが多いようです。1968年の十勝沖地震を受け、3年後の1971年に建築基準法等が改正されました。その際にブロック塀に関する基準が作られています。その後、1978年の宮城県沖地震を受け、3年後の1981年に、また1995年の阪神・淡路大震災を受け、5年後の2000年に建築基準法等がそれぞれ改正され、ブロック塀に関する基準についても改正されており、現在に至っています。現在、ブロック塀の基準は、ブロック塀が1.2m超(ブロック6段超)の場合には、建築基準法施行例第61・62条の規定により、3.4m以内ごとに控え壁を設置するなどの安全対策を取らなければなりません。また、高さは最高2.2m(ブロック11段)までとされています。

3.ブロック塀倒壊、被害が出た場合の所有者責任は?

所有するブロック塀が地震などによって倒壊してしまい、人や物に被害を出してしまった場合に、その責任は所有者に課せられることになります。建築物の所有者には、工作物責任が課せられており、工作物の瑕疵によって他人に被害を与えた場合には、工作物の占有者、所有者が賠償責任を負うことになります。また、空き家などでも所有者は建物の管理をする必要があるので危険なブロック塀を放置することは厳禁となります。

4.ブロック塀倒壊により重大な事故が起きたら?

2016年4月に起きた熊本地震では、ブロック塀により重傷を負い後遺症が残った女性や、ブロック塀の下敷きになり死亡した男性の遺族が、ブロック塀の所有者に損害請求を求める訴訟を起こしています。倒壊した問題のブロック塀に基礎工事がされておらず、倒壊することは想定でき、所有者が工作物の安全義務を怠ったという主張です。請求額は二人合わせて6,800万円です。また、熊本では被害者遺族が、民事訴訟だけではなく刑事告訴をしています。2017年10月31日、熊本県御船警察署に刑事告訴状が提出されました。これを受け、警察が捜査を開始し同年11月に受理されています。長きにわたる裁判は金銭的、精神的にも大きな負担となります。有罪となれば、過失致死罪の刑罰と、前科がついてしまうことになります。

5.まとめ

ブロック塀が倒壊し、死亡事故が発生したものの、未だに過去の教訓を活かすことができず、地震による倒壊の危険があるブロック塀が数多く残っているようです。 仮に相続発生後、相続財産となっている不動産のブロック塀が倒壊し、事故が発生した場合、工作物責任によりブロック塀の占有者や所有者が責任を負わないといけないことから、占有者や所有者が被相続人の場合、その相続人が責任追及される可能性があります。 特に空き家などでは、こうしたケースが今後発生する可能性も大いに考えられます。 そのためにも相続手続を早く進め、予期せぬ事態に備えることが重要となってきます。

今回は、ブロック塀の倒壊被害は所有者責任について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続手続きに関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、相続手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区)、東京(渋谷区)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.08.05 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾

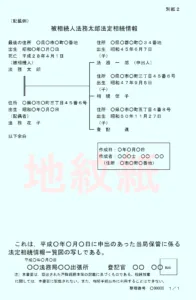

戸籍の取寄せ(相続人調査)法定相続情報一覧図

相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更の各種手続きをするうえで、相続人が誰かを確認しなければなりません。亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの全部の戸籍等を取り寄せて、そこから法定相続人が誰なのかを調べることになります。

相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更の各種手続きをするうえで、相続人が誰かを確認しなければなりません。亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの全部の戸籍等を取り寄せて、そこから法定相続人が誰なのかを調べることになります。目次

1.戸籍の取寄せは自分でできるのか?

2.相続人を自分で調査できるのか?

3.法定相続人一覧図で相続手続きが簡単になる?

4.専門家等に相談、依頼するメリット

5.まとめ1.戸籍の取寄せは自分でできるのか?

結論からいいますと、戸籍の取寄せをご自分ですることは可能です。戸籍とは、出生・氏名・婚姻関係・親子関係等といった身分関係を明確にするためのものです。戸籍謄本等は、本籍地のある市区町村の役場で取得しなければなりません。本籍地が遠くの場合や、出向けない場合には郵送による申請も可能となっています。戸籍謄本等を請求できるのは原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などになります。代理人が戸籍謄本等を請求する場合は、委任状が必要になりますが、弁護士や司法書士に相続人調査を依頼すれば、弁護士や司法書士は職権で戸籍謄本等を取り寄せることができ、委任状は不要となります。2.相続人を自分で調査できるのか?

相続人をご自分で調査することは可能ですが、誰が法定相続人なのかを調査するためには、亡くなった方の出生から死亡までの履歴が記載された「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を取得しなければなりません。相続人調査や戸籍調査をおこたると、後から別に相続人の存在が発覚するなどして、遺産分割協議が無効となり、一からやり直すことになり、時間が余計にかかってしまいます。被相続人の出生から死亡までを調査することで、自分が知らない法定相続人(複数回結婚を繰り返していて片親違いの兄弟姉妹)が発覚する場合もあるので、細かな調査が必要となります。3.法定相続情報一覧図で相続手続きが簡単になる?

法定相続情報一覧図とは、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したものになります。法務局で認証を受ければ公的な証明として相続手続きで使うことができます。法定相続情報一覧図は、認証を受けると5年間は写しが無料で交付され、同じ戸籍謄本等を何通も用意する必要もなく相続手続きが簡単になります。 提出先が銀行や証券会社、保険会社、法務局等、複数ある場合には、法定相続情報一覧図の取得を強くおすすめします。【法定相続情報一覧図】

法定相続情報書のメリット

・発行手数料が無料になります。戸籍謄本を申請する場合の手数料は300~750円かかってしまい、相続人が負担することになります。しかし、法定相続情報は発行の手数料が無料となるので相続人の負担を軽減することができます。・5年間は何度でも再発行が可能になります。法定相続情報は、5年間なら証明書の発行が何度でも可能となっており、複数回提出が必要な手続きにおいても、とても便利になります。

・登記官が戸籍を確認してくれます。法定相続情報を利用すると、登記官が戸籍の内容を確認してくれるので、ご自分で確認作業をするよりも時間の短縮にもなります。

・申請は代理でも可能です。司法書士や行政書士などの専門家に代理で申請してもらうことも可能です。仕事の都合等で、法務局に行くのが難しい方は代理申請をし、専門家に依頼するのも良いでしょう。

法務局のホームページでは、家族構成に応じた様式と記載例がありますので、参考にしてみるとよいでしょう。

4.専門家等に相談、依頼するメリット

弁護士や司法書士に相談や依頼をすることで、これから自身が何をすればよいのか、悩みや不安が解決に進みます。また、依頼をすることで、必要な書類の収集や相続人の調査、財産の調査等をワンストップでおこなえるために、職場を休んだりせずに手続きを進めていくことが可能となります。費用が気になる場合は、一部を弁護士や司法書士の専門家に依頼することも可能です。専門家などに相談や依頼することでスムーズに絵続きが進みますので、一度検討してみるのも良いでしょう。5.まとめ

今回は、戸籍の取寄せと相続人をご自分で調査できるか?また、法定相続人情報一覧図を作成することで5年という一定の期間は、手続きを簡単にできる方法について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続におけるご相談やご依頼を数多く扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区、天王寺)東京(渋谷区、恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、目的達成に向けお答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.07.20 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策

国土交通省、不動産業者に事故物件告知の指針案

国土交通省が、戸建てやマンションの入居者が死亡した事故物件について、不動産業者に向け売買や賃貸契約者に告知すべき対象の指針案を初めて公表しました。事故物件のこれまでの扱い

殺人、事故、火事などによって死亡した住宅やマンションなど、いわゆる事故物件ではこれまで宅地建物取引業法で定められている法令での告知義務はありましたが、「どこまで告知をするのか」「どこまで告知してもらえるのか」一定の基準などはなく、業者の判断に委ねる形となっていました。そのため入居した後に発覚し、訴訟になってしまうことが頻繁にありました。国土交通省が発表した告知義務の内容と期限は?

国土交通省が発表した指針案は、戸建てやマンションの住宅などで、殺人、事故、火災などによる死亡があった場合、不動産業者が売買または賃貸契約者に対して告知をする必要がある対象などを発表しています。告知対象は、死亡した場所が居室のほか、ベランダ、廊下、エレベーターなど日常的に利用する共有部も告知の対象に含まれます。隣接した住戸や前面道路は告知の対象外です。賃貸物件の場合、告知期間は死亡から3年を過ぎると不要となり、売買物件は当面の間、期間を限定しないとなっています。告知する内容としては発生時期、場所、死因で、老衰や持病による病死などの自然死は告知をする必要がありません。ただし、遺体が長期に渡って放置されていて、特殊清掃などが行われた場合には告知を必要とします。発見された時期や臭気・害虫などが発生したことも伝えることになっています。

まとめ

国土交通省が発表した指針案に強制力はないですが、不動産業者などに発信することで、トラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。今回の告知に関する指針案は、専門家などを交えて過去の判例や取引の記録から作成したとのことです。今まで曖昧だった告知に関して一定の決まりを設けることで今後、賃貸契約者や購入者にとっては安心材料となるかもしれません。

今回は、国土交通省による事故物件の告知、指針案についてお話させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産に関わる名義変更のご相談や売却のご依頼を数多く扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.07.14 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策

農地の無許可転用にご注意を

近時、所有する農地を農業以外で使用する無断転用の事例が問題視されています。

そこで、こうした無断転用を防ぐべく、各自治体の農業委員会では、ドローンを用いて農地の不正利用を取り締まる監視を強化しているようです。

2021.07.02

家裁調停手続き「ウェブ調停」の導入開始

2021.05.28 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 家族信託、相続、支援預金、財産管理、生前対策、大阪、阿倍野、天王寺、司法書士、行政書士、弁護士

ネット銀行を利用する際は遺言書への記載を

令和3年5月より、ふくおかファイナンシャルグループの子会社としてデジタル専業の銀行「みんなの銀行」がサービス開始されることとなりました。

2021.05.17 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 大阪, 天王寺, 家族信託, 恵比寿, 渋谷, 無料相談, 生前対策, 相続税, 贈与, 遺言

家族信託を行う際は法定調書の提出を忘れずに

最近では生前対策として知名度も高くなってきている「家族信託」ですが、

家族信託を使用するためには守らなければならないルールがいくつもあります。

そこで今回は家族信託を行う際に忘れがちな「法定調書」について簡単にご紹介させていただきます。

2021.04.30 司法書士, 大阪, 天王寺, 家族信託, 家族信託、相続、支援預金、財産管理、生前対策、大阪、阿倍野、天王寺、司法書士、行政書士、弁護士, 恵比寿, 東京, 渋谷, 無料相談, 生前対策, 相続税, 贈与, 遺言

給与のデジタル払い化の加速について

近時、給与のデジタル払い化に関する議論が進んでいます。

現行の法制度での、給与の支払いは、労働基準法等の法律により雇用主から労働者に対して現金、あるいは(同意のある場合)銀行振込にて支払うものとされているため、雇用主が決済アプリ運営会社を通じて、労働者に給与を支払うとなると法律等を改正する必要が出てきます。今後、法律が改正される場合には、決済アプリ運営会社を通じた給与の支払いを行う企業が増えるかもしれません。

2021.04.23 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, ゆうちょ, 司法書士, 大阪, 天王寺, 家族信託, 恵比寿, 東京, 渋谷, 無料相談, 相続税

あべのベルタ3F | 天王寺駅徒歩7分 | 谷町線 阿倍野駅直結

RECENT POSTS最近の投稿

TAGタグ

ARCHIVE月別アーカイブ

2026年 (3)

2025年 (2)

2024年 (11)

2023年 (51)

2022年 (67)

2021年 (55)

2020年 (48)

2019年 (13)

2018年 (28)

2017年 (24)

2016年 (26)

2015年 (13)

2014年 (13)

2013年 (11)

2012年 (9)