不動産の売買・贈与の手続きを自分でするときのポイント

今回のお話は、生前対策として不動産の売買・贈与を検討されている方や隣人同士で不動産の売買・贈与を検討されている方に向けた内容となっております。このような方の中には「不動産の売買・贈与の手続きは自分でできるものなのか?」、「不動産の売買・贈与の手続きを自分でするときのポイントは?」等の疑問を持たれる方もおられると思います。今回のブログでは不動産の売買・贈与の手続きのポイントについて説明していきます。不動産の売買・贈与の手続きについて気になる方は本ブログを参考にしていただけると幸いです。

目次

1 不動産の贈与契約書・売買契約書

不動産の売買や贈与は当事者同士の合意で成立しますが、後のトラブルを避けるためには契約書の作成をおすすめします。ここでは、不動産の売買契約書・贈与契約書作成時の注意点を説明していきます。

・ 相場からかけ離れた売買価格のリスク

不動産の知識が不足していると、適正な売買価格の設定が難しいです。市場価格よりかなり安い価格を設定すると、みなし贈与として贈与税が課される可能性があるため、適正価格を確認し、適正価格の範囲で売買することが重要です。・固定資産税など諸費用の精算

不動産の取引には売買代金のほかにも、固定資産税や都市計画税、マンションの場合は管理費や修繕積立金などの諸費用が関わります。これらを精算しないと後でトラブルの原因になります。・物件漏れのリスク

私道やゴミ置き場の共有持分、マンションの集会所や事務所の共有持分など、記載漏れが生じやすいです。これらの細部まで漏れなく記載することが重要です。・担保の見逃しリスク

不動産の登記記録を確認する際、不慣れだと古い担保や買戻特約がついているのを見逃す可能性があります。売買・贈与前にしっかりと登記事項証明書を確認することが必要です。・代金決済と引渡し

売買契約の締結時に代金決済(売買代金の支払い)と物件の引渡しを同日に行うことが一般的ですが、契約内容次第で別の日に設定することも可能です。所有権の移転時期についての定めも確認し、代金支払い完了後に所有権移転登記の申請を行うよう注意しましょう。なお、代金の支払いと不動産の所有権移転登記は、リスクを避けるために、同時に行うようにしましょう。2 登記の申請

相続登記についてはこれを義務化する法律が成立し、2024年4月1日に施行されましたが、贈与・売買登記にはこのような法律はなく法的義務ではありません。そのため、売買・贈与登記を申請しなくても売買・贈与が無効になるわけではありません。売買・贈与登記を申請するか否かは当事者の判断に任されています。しかし、売買・贈与登記をしないことによりトラブルになる可能性があります。ここでは、売買・贈与登記をしないことにより起こるトラブルや登記の手続について説明していきます。

2-1 登記しないと起こりうるトラブル

第三者への売却のリスク: 売買・贈与登記をしていないと、元の所有者が第三者に不動産を売却し、第三者の名義になってしまう可能性があります。

贈与者の死亡による相続問題: 売買・贈与登記をしていないと、売主・贈与者の死亡後に他の相続人が不動産の所有権を主張し、相続財産とされてしまう可能性があります。このように売買・贈与登記を申請しておかないと、後々トラブルにつながる可能性があります。売買・贈与を受けた際には自分の権利を守るためにも早めに売買・贈与登記を申請することをおすすめします。

2-2 登記の申請に必要な書類

登記の申請に必要な書類

不動産の売買や贈与登記を申請する際には、以下の書類が必要です。売主・贈与者に必要な書類

登記済権利証または登記識別情報通知: 所有権を証明するための書類。

印鑑証明書: 発行から3カ月以内のもの。

固定資産評価証明書: 売買・贈与登記をする年度のもの。

登記原因証明情報: 権利の変動の原因を示す書類。不動産売買契約書や贈与契約書がこれにあたる。また、登記の原因となった法律行為が発生したことやその内容を記載した書面を別途作成して提出することも可能。買主・受贈者に必要な書類

住民票の写し: 現住所を証明するための書類※登記済権利証と登記識別情報について

登記済権利証(権利証)とは

登記済権利証、通称「権利証」とは、不動産の所有権を取得する登記が完了した際に法務局から発行される書類です。この書類は所有者しか持っていないものであり、所有権の証明として非常に重要な役割を果たしてきました。

登記識別情報の導入

平成17年の法改正により、登記済権利証に代わって「登記識別情報」が導入されました。登記識別情報は12桁の符号で構成されており、この情報を知っていることが所有者であることの証明となります。これは、従来の紙の書類に代わる電子的な証明方法です。※登記申請前に確認すべきこと

氏名・住所の変更登記の必要性

売買・贈与登記を申請する前に、売主・贈与者の現在の氏名や住所が登記簿上のものと異なる場合は、氏名・住所の変更登記を行う必要があります。これは、正確な登記情報を保つために不可欠です。担保や買戻特約の抹消登記

不動産に設定されている担保や買戻特約がある場合、これらを見逃すと後々のトラブルの原因となります。売買や贈与の前に、必ずこれらの抹消登記を行うことが重要です。3 不動産の売買・贈与の手続費用

・譲渡所得税

不動産売却時に発生する譲渡益に対して所得税や住民税が課税されます。所有期間や用途により税率が変わります。・贈与税

贈与を受けた財産の価額が基礎控除額を超える場合、その超過分に贈与税が課されます。高額な税率となるため、制度を利用して税額を軽減する方法を検討することが重要です。・不動産取得税

不動産を取得した際に都道府県が課税する地方税です。固定資産税評価額の一定割合で計算されますが、軽減措置もあります。・登録免許税

登記申請の際に納める税金です。4 まとめ

売買・贈与登記を自分で申請するときには、対象不動産の権利関係の確認や売買・贈与契約書の作成など法律的な知識が必要になります。また、登録免許税のほかにも譲渡所得税、贈与税、不動産取得税などの税金が生じますので、どのくらいの税金を納める必要があるかを検討することも大切です。

書類に不備があって贈与登記がやり直しになってしまったとか、売買・贈与したら思っていた以上に税金がかかってしまったということがないように、不動産の売買・贈与を検討する場合は司法書士や税理士などの専門家にサポートしてもらうことをおすすめします。

抵当権抹消を放置するとどうなる?

不動産を購入する際、ローンを組まれる方が多いと思います。ローンを無事返済した後も法務局の手続が必要なのはご存じでしょうか?「法務局の手続はしないといけないのか?」、「法務局の手続きを放置するととどうなる?」等の疑問をお持ちの方もおられると思います。今回は抵当権抹消を放置するととどうなる、抵当権の抹消方法を説明していきます。抵当権抹消についてお知りになりたい方は参考にしていただければ幸いです。

目次

抵当権とは?

金融機関は融資をする際に、お金を借りる人から担保を取ります。担保には、人的担保と物的担保の2種類に分かれます。

このうち、お金を貸すときに家や土地などの不動産を担保する権利のことを「抵当権」と言います。

1-1. 人的担保と物的担保

人的担保とは、対象の債務に対して、債務者以外の第三者が責任を負う担保のことです。代表的な人的担保は保証契約です。単なる保証契約では、保証人が債権者から支払いを要求された際に、先に債務者に返済の請求をするように主張できる「催告の抗弁権」、保証人が債権者に対して、債務者が弁済可能な資産などを所有している際に保証の責務を拒否出来る権利の「検索の抗弁権」が保証人に認められているため、実務上はそれらがない連帯保証契約が用いられることが多いです。

それに対し、物的担保とは、物を担保として取るということです。 代表的なものとして、抵当権や質権があげられます。返済が滞った場合は、担保として提供された物を競売にかけ、その競売代金などから、優先的に債権を回収することができます。

抵当権が設定されても、所有者は担保にした不動産を使用することができます。ただし、返済が滞った場合は、金融機関などの抵当権者は担保不動産を競売にかけて売却し、その代金から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることができます。

1-2. なぜ抵当権は登記されるのか?

抵当権を含む不動産の権利は、登記をしなければ第三者に主張できないと条文によって定められています。そのため、金融機関などは債券回収の際に権利を主張するために、抵当権を設定した時は登記をします。

抵当権の登記は、債権額、債務者の氏名または名称および住所、利息などが登記事項となります。返済が滞った場合には抵当権が実行されますが、多くの場合は、債務者の弁済により消滅します。しかし、債務を弁済しても、登記された抵当権は自動的に抹消されることはありません。抵当権抹消登記を申請し、登記が完了して初めて、土地や建物に設定されていた抵当権が登記簿から消滅します。

抵当権抹消を放置するとどうなる?

2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。相続登記を放置した場合、過料の対象になりますが、以下では抵当権抹消を放置するとどうなるかについて説明していきます。

不動産の売却が困難になる

登記簿上に抵当権が残ったままでも、すぐに実害があるわけではありません。

しかし、長い目で見れば、抵当権抹消登記をしないことによるデメリットは存在します。

一番のデメリットは、抵当権抹消登記をしないと不動産の売却が困難になる点です。

ほぼすべての売買契約書で、売主は抵当権などの登記のないきれいな状態で不動産を引き渡さなければならない旨の条項が記載されています。

実際に抵当権の登記がある不動産の売買では、既に完済していれば売買による名義変更と、事前または同時に、売却代金をもって完済の手続きをするということであれば名義変更と同時に、抵当権抹消登記の手続きをおこないます。

第三者からすれば登記簿を見て、抵当権が抹消されているかの判断するしかないので、実際にはローンを完済していたとしても、登記簿上に抵当権の登記が残ったままだと完済したかどうかの判断ができません。

不動産を売買する際、買う側としては、抵当権の登記が残ったままの不動産を買おうとは思いません。法律上は、抵当権の登記が残ったままでも売却をすること自体は問題ありませんが、抵当権の登記が残ったままの不動産に基本的に買い手がつかないため、そういった意味で、実質的に抵当権抹消登記をしないと売却はできません。

抵当権抹消登記をしないでいると、いざ処分しようとなったときに抵当権の登記が障害となってしまう場合があります。

抵当権抹消に必要な書類や費用が増加する可能性

その他のリスクとしては、いざ手続きをやろうとしたときに余計な手間や費用がかかってしまう恐れがあるということです。

住宅ローンの完済後に金融機関から交付される書類には、金融機関名や所在地、その代表者の氏名が記載されているものがあります。

書類を受け取った後に放置すると、代表者が変わったり、所在地を移転したりと、書類に記載されている内容に変更が生じる可能性があります。

中には、合併などによりそもそも金融機関が消滅してしまったということもあります。

手続きをしない間に、別の書類が必要になったり、場合によっては金融機関に書類の再発行を依頼するこ手間がかかります。

もし、抵当権抹消の手続きを自身でやろうにも、非常に困難になり、余計な費用もかかってしまう可能性もあります。

また、抵当権抹消登記の手続きをしないまま名義人が亡くなると、その相続人が抵当権抹消登記の手続きをすることになり、相続人に手続きの手間や、金銭面において負担をかけることになってしまいます。その為、抵当権抹消登記は金融機関から書類を受け取ったら、すぐに手続きを済ませることをおすすめします。

抵当権の抹消方法

次に、抵当権抹消登記の申請方法を説明します。

3-1. 登記手続きの流れ

登記手続きの流れは以下の通りです。

➀資料、書類の収集

抵当権者から必要書類を受け取ります。必要書類としては、委任状、登記原因証明情報(解除証書など)、抵当権についての登記識別情報または登記済証が必要となります。

次に法務局で、抵当権が設定されている不動産の登記事項証明書を共同担保目録付きですべて取得します。共同担保目録には担保に入っている不動産が記載されているため、証明書の取得漏れがないかを確認します。クレジットカードを持っている場合は、インターネットの『登記情報提供サービス』で登記情報を見ることができ、法務局で証明書を取得する手間を省くことができます。

➁登記申請書の作成

書式は法務局のホームページからダウンロードできます。

主な記載内容は、登記の目的(抵当権抹消)、原因内容(弁済など)やその年月日、権利者・義務者名などです。

③ 法務局への申請

申請方法は、管轄の法務局の窓口に申請書を提出、または郵送する方法があります。電子署名ができ、登記原因証明情報をPDFファイルにすることができる人は、オンライン申請(添付書類は窓口提出か郵送)も可能です。不動産の所在地によって申請先の管轄法務局は変わるため、法務局のホームページで確認が必要です。

3-2. 抵当権抹消登記の費用は?

抹消登記には登録免許税が課税されます。

登録免許税は、不動産の個数×1000円です。登録免許税としては、物件数が多くなければ高額にはなりませんが、書類を集めて申請することは、手間と時間を要するため、司法書士のような専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

以上が「抵当権抹消を放置するとどうなる? 」についてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものは以下のとおりです。

抵当権とは?

・お金を貸すときに家や土地などの不動産を担保する権利のことを「抵当権」と言います。

・担保には、人的担保と物的担保の2種類に分かれます。人的担保とは、対象の債務に対して、債務者以外の第三者が責任を負う担保のことで、物的担保とは、物を担保として取るということです。 代表的なものとして、抵当権があげられます。返済が滞った場合は、担保として提供された物を競売にかけ、その競売代金などから、優先的に債権を回収することができます。

・抵当権が設定されても、所有者は担保にした不動産を使用することができます。ただし、返済が滞った場合は、金融機関などの抵当権者は担保不動産を競売にかけて売却し、その代金から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることができます。

抵当権抹消を放置するとどうなる?

・2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。相続登記を放置した場合、過料の対象になりますが、登記簿上に抵当権が残ったままでも、すぐに実害があるわけではありません。

・長い目で見れば、抵当権抹消登記をしないことによるデメリットも存在し、一番は、抵当権抹消登記をしないと不動産の売却が困難になる点です。

ほぼすべての売買契約書で、売主は抵当権などの登記のないきれいな状態で不動産を引き渡さなければならない旨の条項が記載されているためです。

・実際に抵当権の登記がある不動産の売買では、既に完済していれば売買による名義変更と、事前または同時に、売却代金をもって完済の手続きをするということであれば名義変更と同時に、抵当権抹消登記の手続きをおこないます。

・住宅ローンの完済後に金融機関から交付される書類には、金融機関名や所在地、その代表者の氏名が記載されているものがあり、書類を受け取った後に放置すると、代表者が変わったり、所在地を移転したりと、そもそも合併などにより金融機関が消滅している場合もあり、いざ手続きをやろうとしたときに余計な手間や費用がかかってしまう恐れがあります。

抵当権の抹消方法

・抵当権者から委任状、登記原因証明情報(解除証書など)、登記識別情報または登記済証の必要書類を収集します。

・法務局で、抵当権が設定されている不動産の登記事項証明書を共同担保目録付きですべて取得し、証明書の取得漏れがないかを確認します。クレジットカードを持っている場合は、インターネットの『登記情報提供サービス』で登記情報を見ることができます。

・書式は法務局のホームページからダウンロードでき、主な記載内容は、登記の目的(抵当権抹消)、原因内容(弁済など)やその年月日、権利者・義務者名などです。

・申請方法は、管轄の法務局の窓口に申請書を提出、または郵送する方法があり、不動産の所在地によって申請先の管轄法務局は変わるため、法務局のホームページで確認が必要です。

・抹消登記には登録免許税が課税され、抵当権抹消登録の登録免許税は、不動産の個数×1000円です。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

著者情報

代表 柳本 良太

- <所属>

- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員

- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員

- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

- 桜ことのは日本語学院 代表理事

- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

- <資格>

- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格

- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格

- 2009年 司法書士試験合格

- 2010年 行政書士試験合格

役員変更登記を放置すれば解散!?

令和6年4月1日に相続登記の義務化が始まり気になっている方もおられるのではないでしょうか。しかし、登記が義務になっているのは不動産だけではありません。会社の登記も義務になっているものがあります。その中でも今回は株式会社の役員変更を忘れるとどうなるかについて説明していきます。株式会社の役員変更をお忘れの方やこれから株式会社の役員変更を検討されている方は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。

目次

1 役員変更の登記をしないと罰則!?

1-1 役員変更の登記をするべき時期

1-2 役員変更の登記をしないと罰則!?

2 役員変更をしないと会社が解散させられる!?

2-1 みなし解散とは?

2-2 みなし解散がされるまでの手続きの流れ

3 役員変更とみなし解散がされた場合の登記

3-1 役員変更の登記

3-2 継続の登記

4 まとめ

役員変更をしないと罰則

はじめに株式会社の役員変更の登記はいつ行うべきなのか、また行わない場合はどのような罰則があるのかについて説明します。株式会社の役員変更の登記をする時期について知りたい方は参考にしていただければ幸いです。

役員変更の登記をするべき時期

取締役の任期は別段の定めが無い限り、選任後2年以内、監査役の任期は選任後4年以内です。

定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することも可能です(詳細につきましてはhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.htmlをご参照ください。)。

また、公開会社ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は、定款で定めることにより延ばすことができ、選任後最大10年以内となります。

公開会社とは、株式会社が発行する株式の全部又は一部を、株式の譲渡について株式会社の承認が必要という旨の定款の定めがない株式会社のことをいいます。株式を市場に公開しているかどうかは関係なく、株式会社の役員の変更の登記は、登記の事由が発生した時から2週間以内にしなければなりません。

役員変更の登記をしないと罰則!?

登記すべき期間が過ぎた後に登記申請を行ったとしても、期間内の登記申請を怠った代表取締役は、裁判所から100万円以下の過料に科せられる可能性があります。

役員変更をしないと会社が解散させられる!?

前述のとおり役員変更を忘れると、過料に科せられます。以下では株式会社の登記をさらに放置するとどうなるかについて説明していきます。

みなし解散とは?

株式会社の場合、役員の変更の登記等をしないまま、最後に登記をした時から12年を経過したとき、休眠整理作業の対象となり、その後も登記もしくは事業を廃止しない旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされることになります。

実際は動いている会社でも登記申請を怠っていた場合、解散の登記がされてしまうことになります。そうなると会社の運営・経営に支障をきたすこととなり、また、継続の登記をしなければならなくなるため、費用もかかります。ご自身の会社の登記申請手続きが適切になされているかどうか、一度ご確認をおすすめします。

みなし解散がされるまでの手続きの流れ

全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。

毎年10月頃、休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。その後、2か月以内に役員変更等の必要な登記、もしくは「事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記がされることになります。登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、同様にみなし解散の登記がなされるため、注意が必要です。

届出をする際は、登記所からの通知書の下段にある「届出書」に記載し、登記所に送付もしくは持参をします。また、代理人による届出をするときは、委任状の添付が必要です。通知書を利用できない場合には、書面に以下の事項を記載し、提出します。

【届出書に記載すべき内容】

(1) 休眠会社の場合 商号、本店並びに代表者の氏名及び住所

休眠一般法人の場合 名称、主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所

(2) 代理人による届出 その氏名及び住所

(3) まだ事業を廃止していない旨

(4) 届出の年月日

(5) 登記所の表示

不備があると、適正な届出として認められないことがあるため、正確に記載する必要があります。

「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わななければ、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となるため、注意が必要です。

なお、この届出又は必要な登記申請がされた場合であっても、それ以前の登記を怠ったことについては、裁判所から過料に処せられる可能性があるため、変更があった場合は必要な登記申請を怠らないようにする必要があります。

役員変更とみなし解散がされた場合の登記

過料やみなし解散にならないためには役員変更の登記が必要ですが方法がわからない方もおられると思います。また、みなし解散になった場合に株式会社を継続する方法がわからないという方もおられると思います。以下では役員変更とみなし解散がされた場合の登記について説明していきます。

役員変更の登記

役員変更における株式会社変更登記申請書に必要な記載事項は以下のものとなります。

・会社法人等番号(分かる場合、記載する)

・商号(フリガナ)

フリガナは会社の種類(株式会社)を除いてカタカナで左に詰めて記載する。

・本店(住所)

・登記の事由

取締役及び代表取締役の変更など

添付書類としては以下のものとなります(非公開会社・取締役会非設置会社・取締役1人・再度就任の場合)。

・株主総会議事録

・株主の氏名または名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)

・就任承諾書(株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し、その旨の記載及び被選任者の住所の記載が議事録にある場合は不要)

・定款(株主総会議事録に取締役の任期が満了する旨の記載がある場合は不要。)

・委任状(代理人に申請を委任した場合のみ)

申請書の最後には、本店(住所)、商号、代表取締役の住所、代理人の住所を記載し、登記所に提出した印鑑を押印します。

また、代理人が申請する場合にのみ、代理人の印鑑を押印し、代表取締役の押印は必要ありません。

登記申請には、登録免許税を収入印紙または領収証書で納める必要があり、資本金が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円となります。

継続の登記

みなし解散の登記後の3年以内に限り、 株式会社は、株主総会の特別決議によって、会社・法人を継続することができます。

会社・法人を継続したときは、その決議から2週間以内に、継続の登記の申請をする必要があります。

株式会社継続登記申請書に必要な記載事項は以下のものとなります。

・会社法人等番号(分かる場合、記載する)

・商号(フリガナ)

フリガナは会社の種類(株式会社)を除いてカタカナで左に詰めて記載する。

・本店(住所)

・登記の事由

会社継続 取締役、代表取締役就任など

添付書類は以下のものとなります(非公開会社・取締役会非設置会社・取締役1人の場合)。

・株主総会議事録

・株主の氏名または名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)

・就任承諾書

・印鑑証明書

・委任状

申請書の最後には、本店(住所)、商号、代表取締役の住所、代理人の住所を記載し、登記所に提出した印鑑を押印します。

また、代理人が申請する場合にのみ、代理人の印鑑を押印し、代表取締役の押印は必要ありません。

会社継続の登記申請には、3万円の登録免許税を収入印紙または領収証書で納める必要があります。

まとめ

以上が役員変更登記を放置すれば解散!?についてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものは以下のとおりです。

役員変更

・取締役の任期は、別段の定めの無い限り、選任後2年以内に、監査役の任期は選任後4年以内です。

・定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することも可能です。

・公開会社ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は、定款で定めることにより、選任後10年以内に伸長することが可能です。

・役員変更については、選任から2週間以内に登記申請しなければなりません。

・登記すべき期間が過ぎた後に登記申請を行った場合、期間内の登記申請を怠った代表取締役は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。

役員変更をしないと会社が解散させられる

・株式会社の場合、役員の変更の登記等をしないまま、最後に登記をした時から12年を経過したとき、休眠整理作業の対象となり、その後も登記もしくは事業を廃止しない旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされます。

・実際には活動している会社であっても、登記申請を怠っていると休眠整理作業の対象となり解散したものとみなされます。

・毎年10月頃、休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。

・2か月以内に役員変更等の必要な登記、もしくは「事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、みなし解散の登記がされることになります。

・届出をする際は、登記所からの通知書の下段にある「届出書」に記載し、登記所に送付もしくは持参をします。

・「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わななければ、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となるため、注意が必要です。

役員変更とみなし解散がされた場合の登記

・過料やみなし解散にならないためには役員変更の登記が必要です。

・みなし解散の登記後の3年以内に限り、 株式会社は、株主総会の特別決議によって、会社・法人を継続することができます。

・登記申請書に漏れなく正しく記載し、必要な書類を添付しなければならない。

・役員変更登記申請には、登録免許税を収入印紙または領収証書で納める必要があり、資本金が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円となります。会社継続の登記申請には、3万円の登録免許税を納める必要があります。

この記事の監修者

代表社員 柳本 良太(やなぎもと りょうた)

「法律のトラブルで困っている人を助けることができる人間になりたい」という思いから18歳の時に一念発起し、2004年に宅地取引主任者試験に合格。続いて、2009年に貸金業務取扱主任者試験、司法書士試験に合格し、翌2010年に行政書士試験に合格。2010年に独立開業し、「やなぎ司法書士行政書士事務所(現:司法書士法人やなぎ総合法務事務所)」を設立し、代表社員・司法書士として「困っている人を助ける」ことに邁進する一方で、大手資格予備校講師として多くの合格者も輩出。

その後、行政書士法人やなぎKAJIグループ(現:行政書士法人やなぎグループ)を設立、桜ことのは日本語学院の開校などより広くの人のための展開を行いながら活躍中。

モットーは「顧客満足ファースト」と「すべてはお客様の喜びのために」。

<保有資格>

・宅地取引主任者(2004年取得)

・貸金業務取扱主任者(20009年取得)

・司法書士(2009年取得)

・行政書士(2010年取得)

<所属法人>

・司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員

・行政書士法人やなぎグループ 代表社員

・やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

・桜ことのは日本語学院 代表理事

・LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

専門家に無料で相談できる「無料相談」をご利用ください

当事務所では、相続・生前対策でお悩み・お困りの方、トラブルを解決したい方のために、相続・生前対策の専門家が無料(初回60分に限り)でご相談に対応させていただく「無料相談」を実施させていただいております。

<相談場所>

・弊所大阪事務所(アクセスはこちら)

・弊所東京事務所(アクセスはこちら)

・オンライン相談

<相談対応>

・平日9:00〜20:00

・土日祝も対応(10:00〜18:00)

・事前の予約で出張対応も可能

私たちは、「顧客満足ファースト」のモットーのもと、お客様にお喜びにいただけるサービスの提供のため、丁寧にヒアリングさせていただきながら、相続・生前対策のご相談に対応させていただいております。

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

お問い合わせ先

相続・生前対策に関するお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。

<お電話>

フリーダイヤル 0120-021-462

受付時間 平日 9:00〜20:00 土日祝日 10:00〜18:00

<メール>

受付時間 24時間受付中

不動産を売却する際に、住所変更してる場合はどうすればいいの?

「不動産を売却する予定ですが、売買契約時の住所から引っ越ししている場合手続きが必要ですか?」という疑問を持たれる方もおられると思います。今回は不動産を所有している方の住所が変わった場合にする登記手続きについて説明していきます。住所変更の登記手続きについて知りたい方は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。

目次

1 不動産売買で登記する際に住所変更してる場合

1-1 住所変更していないとどうなる?

1-2 住所変更の登記申請方法

2 住所変更登記義務化

2-1 住所変更登記義務化

2-2 職権による住所変更登記

3 DV被害者の住所不記載申出

4 まとめ1 不動産売買で登記する際に住所変更している場合

不動産を売却する場合に売買契約時の住所から引っ越ししている場合どのような手続きが必要か、また住所変更の手続きをしない場合のデメリットについて説明していきます。これから不動産の売買をされる方の参考にしていただけると幸いです。

1-1 住所変更していないとどうなる?

不動産の所有者である、登記名義人の氏名又は住所(会社の場合、商号又は本店)に変更が生じたときは、売買や贈与、ローン完済時の抵当権抹消などの登記を申請する前提として、登記名義人の氏名又は住所の変更の登記をすることが必要となります。

1-2 住所変更の登記申請方法

住所変更の登記には「登記原因証明情報」「登記申請書」「登録免許税(収入印紙)」が必要となります。

・登記原因証明情報

⇒ 住民票の写し(または戸籍の附票の写し)

(市区町村が発行した証明書の原本)(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)※この住民票の写しは、不動産の所有者の登記簿上の住所(住所移転前の住所)と現在の住所(今回、住所変更登記を申請する住所)、また、その住所移転の日が記載されているものが必要です。(コピーは不可)

※不動産の所有者の登記簿上の住所から現在の住所(今回、住所変更登記を申請する住所)までの間に、複数回、住所移転をしているような場合には、住民票の写しでは、その住所移転の経緯を証明することができないことがあります。その場合には、さらに前住所の住民票除票の写しを取得するか、戸籍の附票の写し(本籍地の市区町村で発行)などを取得し、登記簿上の住所から現在の住所(今回、住所変更登記を申請する住所)までの住所移転の経緯を証明する必要があります。

※登記申請書に住民票コードを記載した場合には、住民票の写しの提出を省略することができます(ただし、住民票の記載内容から住所移転の経緯を確認することができない場合を除きます。)。

※ここにいう住民票の写し(戸籍の附票の写し)は、コピーという意味ではなく、市役所等発行の書類そのもののことですのでご注意ください。住民票または戸籍の附票原本は市役所等に保管されているため、写しとは、役所で発行してもらった正式な写しという意味となります。

・登記申請書

申請書の雛形は下記のようになります。登 記 申 請 書 登記の目的 〇番所有権登記名義人住所変更

原 因 令和 年 月 日住所移転

変更後の事項 住所 ○○〇〇

申 請 人

連絡先の電話番号 - -

添付情報

登記原因証明情報

令和 年 月 日申請 法 務 局

登録免許税 金 円

不動産の表示

不動産番号

所 在

地 番

地 目

地 積

申請書の書き方

「登記の目的」

「○番所有権登記名義人住所変更」と記載します。

※登記事項証明書の甲区(所有権に関する事項が記載されている欄)の「何番」の所有権登記名義人(所有者)の住所を変更するのかを記載します。

これまでに住所変更の登記がされている場合には、その登記は、「付記1号」といった形で登記がされていますが、その場合でも、「付記1号」といった記載はせずに、その元になる番号(例えば「2番」)のみを記載してください。「原因」

住民票の写しまたは戸籍の附票の写しに記載されている住所移転の日を記載します。

※「届出の日」ではありません。また、実際には、複数回の住所移転をしているにもかかわらず、その各回の住所変更の登記をしていなかった場合には、最後に住所移転をした日を記載します。「変更後の事項」

住民票の写しまたは戸籍の附票の写しに記載されている現在の住所を記載します。「申請人」

所有権登記名義人(所有者)の現在の住所及び氏名を記載し、「印」の箇所に押印します(認印で可)。

※住民票コード(住民票の写し等に記載されています。)の記載は必須ではありませんが、住民票コードを記載すると、登記申請書と併せて提出する必要のある住民票の写しの提出を省略することができる場合があります(「登記原因証明情報」の説明をご参照ください。)「連絡先の電話番号」

提出された登記申請書の内容に誤りがあった場合や、提出書類に不足等があった場合には、法務局(登記所)の担当者から連絡があるので、平日の日中に連絡を受けることができる電話番号(携帯電話の電話番号等)を記載します。「添付情報」

「登記原因証明情報」と記載します。

※ 住所変更の登記における登記原因証明情報としては、住所の変更があったことを証する情報のことをいい、具体的には、住民票の写し等を登記申請書に添付して提出します。「登記申請の年月日及び申請先の法務局」

① 登記の申請をする年月日を記載します。

② 登記の申請先の法務局(登記所)を記載します。

登記の申請は、その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に対してする必要があります。

管轄の法務局(登記所)については、法務局ホームページに掲載されています。

※ 法務局ホームページ「管轄のご案内」

(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)「登録免許税」

登録免許税額は、不動産(土地又は建物)1物件につき、1,000 円です(土地1物件と建物1物件の合計2物件ですと、2,000 円となります。)。

※ 登録免許税は収入印紙を購入して納付することができます。「不動産の表示」

登記の申請をする不動産の表示を、登記事項証明書等に記載されているとおりに正確に記載します。

不動産番号を記載した場合には、土地について、土地の所在、地番、地目及び地積の記載を、建物について、建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載を、それぞれ省

略することができます。

※不動産番号は、一筆の土地又は一個の建物ごとに付された13桁の番号で、登記事項証明書等に記載されていますが、登記申請書の作成において不動産番号の記載は任意ですので、不動産番号が分からないといったような場合には、記載は不要です。添付書面の原本の還付(返還)請求について

登記申請書に添付して法務局(登記所)に提出する書面(住民票の写し等)は、登記申請の際に、その原本の還付を請求することで、法務局での登記申請内容の調査が完了した後、その原本を返してもらうことができます。

原本の還付を請求する場合には、還付を請求する添付書面のコピーをとり、そのコピーに「原本に相違ありません」と記載の上、登記申請書に押印した申請人がそのコピーに署名(記名)押印(複数枚にわたるときは、ホチキスどめした各用紙のつづり目に契印)したものを登記申請書に添付して、原本と一緒に提出してください。

別途、原本の還付(返還)の請求書を作成・提出する必要はありません。

※その登記申請のためだけに作成したものなど、原本の還付を受けることができないものがあります。

詳しくは、法務局(登記所)にお問い合わせください。・登録免許税

登録免許税額分の収入印紙を登記申請書と併せて提出(納付)します。

※ 現金を国(税務署等)に納付し、その領収証書を登記申請書と併せて提出する方法もあります。収入印紙(又は領収証書)は、登記申請書に直接貼り付けるのではなく、別の白紙(台紙)に貼り付けてこれを登記申請書とともにつづり(ホチキスどめ)、登記申請書と白紙(台紙)との間に契印をします。収入印紙そのものには、押印をしないように注意してください。

登記申請書等の提出について

作成した登記申請書及び登記申請書に添付する書面(添付書面)を、その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口に持参する方法又は郵送する方法により、登記の申請をします。

郵送によって登記の申請をする場合は、登記申請書及び添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付してください。

登記の申請先となる不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)については、法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧ください。2 住所変更登記義務化

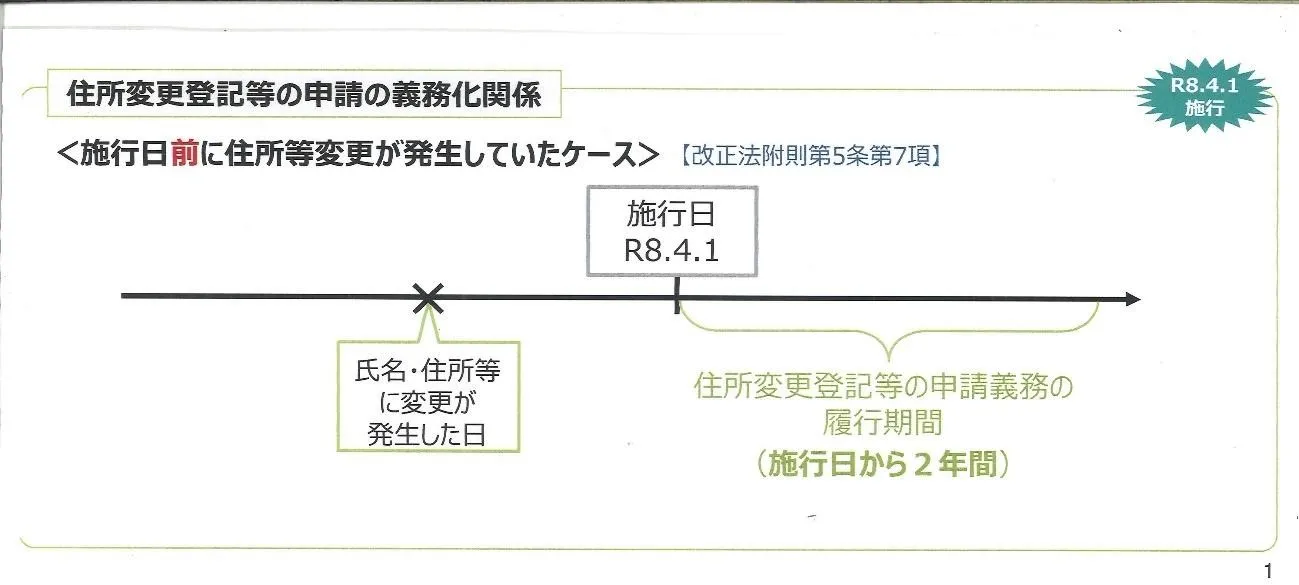

不動産登記法の改正により住所変更についてのルールが変更になります。不動産登記法の改正によりどのように変わるか説明していきます。

2-1 住所変更登記義務化

今までは、引っ越しなどで住所が変更しても、住所変更の登記申請は任意であり、変更しなくても大きな不利益がなく、また、転居のたびに所有する不動産それぞれについて登記申請するのは負担が大きいとのことから、住所変更の登記申請がされないまま放置されていることがよくありました。

しかし、都市部では、住所変更登記等ができていないことが、所有者不明の土地の主な原因となっているとの調査結果もあり、問題となっています。

そのため、住所変更登記の申請が義務化されることとなりました。(令和8年4月1日施行)・住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請が義務となります。

・「正当な理由」がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料が課されます。

※施行日(令和8年4月1日)より前に、住所等変更が発生していた場合についても、登記申請の義務があります。

※申請義務の履行期間については、施行前からスタートしないように配慮されます。

⇒具体的には、施行日とそれぞれの要件を満たした日のいずれか遅い日から、法定の期間(2年間)がスタートします。(https://www.moj.go.jp/content/001401146.pdf)

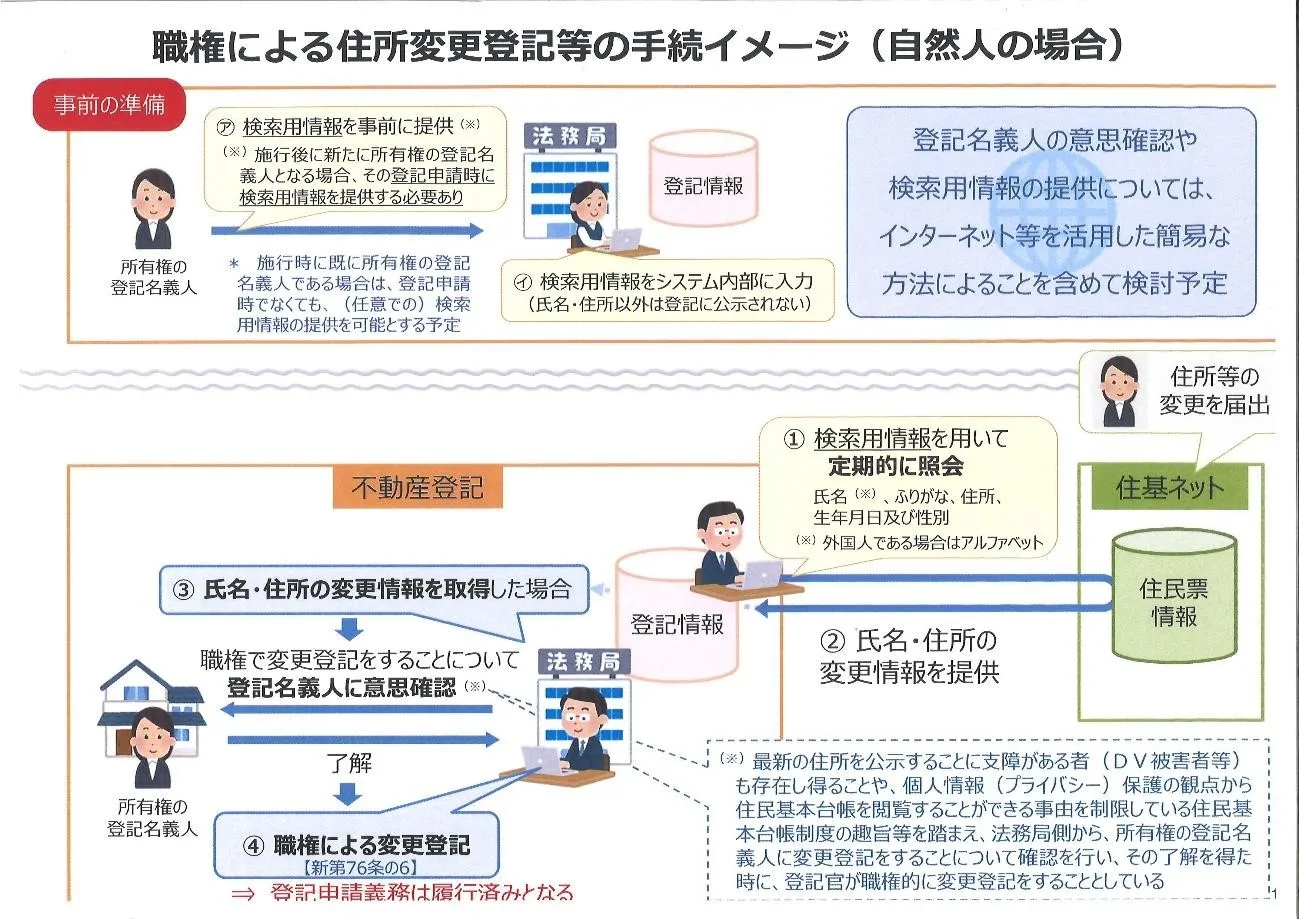

2-2 職権による住所変更登記

住所変更等の申請手続きをスムーズにするため、登記官が他の公的機関(市役所等)から取得した情報に基づいて、職権で変更登記をする新たな制度も導入されます。

制度の運用方法は、下記のようになります。

①所有権の登記名義人が、あらかじめ、その氏名・住所の他、生年月日等の「検索用情報」を提供する

②検索用情報等を検索キーとして、法務局側で定期的に住基ネットに照会をして、所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得することにより、住所等の変更があるかを確認する

③住所等の変更があった時は、法務局側から所有権の登記名義人に対し、住所等の変更登記をすることについて確認を行い、その了解を得たときに、登記官が職権的に変更の登記をする

※住民基本台帳制度の趣旨を踏まえて、本人による「申出」があるときに限定されます。不動産の所有者が会社の場合は、法務省内のシステム間連携により、法人の住所等に変更が生じたときは、商業・法人登記のシステムから不動産登記のシステムにその変更情報を通知することにより、住所等の変更があったことを把握して、登記官が職権的に変更の登記をします。

(https://www.moj.go.jp/content/001401146.pdf)

3 DV被害者の住所不記載申出

現在は、登記事項証明書等を取得することで、誰でも登記名義人等の氏名・住所を知ることが可能です。

そのため、第三者に住所を知られると生命・身体に危害が及ぶおそれのあるDV被害者等については、事情によって、前住所を住所として登記をすることも認めたり、住所の閲覧を特別に制限する取扱いなどがされています。DV被害者等についても、住所変更登記等の申請義務の対象となることから、現在の取り扱を見直し、必要に応じて、DV被害者等の保護のための措置が法制化されます。(令和6年4月1日施行)

DV被害者等の対象者が法務局に申出をすることで、対象者が載っている登記事項証明書等を発行する際に現住所に代わる事項を記載することとなります。

具体的には、委任を受けた弁護士等の事務所や被害者支援団体等の住所が想定されています。4 まとめ

以上が住所変更の登記手続きについてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。

不動産売買で登記する際に住所変更してる場合 ・不動産の所有者である、登記名義人の氏名又は住所に変更が生じたときは、売買などの登記を申請する前提として、登記名義人の氏名又は住所の変更の登記をすることが必要。 ・住所変更の登記には「登記原因証明情報(住民票の写しまたは戸籍の附票の写し)」「登記申請書」「登録免許税(収入印紙)」が必要。

住所変更登記義務化 ・令和8年4月1日から住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請が義務となる。 ・「正当な理由」がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料が課される。

・登記官が他の公的機関(市役所等)から取得した情報に基づいて、職権で変更登記をする新たな制度も導入される。(所有者の申出が必要)

DV被害者の住所不記載申出 ・DV被害者等についても、住所変更登記等の申請義務の対象となることから、現在の取り扱を見直し、必要に応じて、DV被害者等の保護のための措置を法制化する。(令和6年4月1日施行) ・DV被害者等の対象者が法務局に申出ることで、対象者が載っている登記事項証明書等を発行する際に現住所に代わる事項を記載することができる。

・「司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

「無料相談」のご予約は下記の「空き状況検索」からできます。是非ご活用ください。

この記事の監修者代表社員 柳本 良太(やなぎもと りょうた)

「法律のトラブルで困っている人を助けることができる人間になりたい」という思いから18歳の時に一念発起し、2004年に宅地取引主任者試験に合格。続いて、2009年に貸金業務取扱主任者試験、司法書士試験に合格し、翌2010年に行政書士試験に合格。2010年に独立開業し、「やなぎ司法書士行政書士事務所(現:司法書士法人やなぎ総合法務事務所)」を設立し、代表社員・司法書士として「困っている人を助ける」ことに邁進する一方で、大手資格予備校講師として多くの合格者も輩出。

その後、行政書士法人やなぎKAJIグループ(現:行政書士法人やなぎグループ)を設立、桜ことのは日本語学院の開校などより広くの人のための展開を行いながら活躍中。

モットーは「顧客満足ファースト」と「すべてはお客様の喜びのために」。

<保有資格>

・宅地取引主任者(2004年取得)

・貸金業務取扱主任者(20009年取得)

・司法書士(2009年取得)

・行政書士(2010年取得)

<所属法人>

借地上の建物を譲渡するときの注意点

借地権とは、建物所有目的で他人の土地を借りる権利のことです。

自分の家を建築したいと考えた場合、土地を購入するという方法もありますが、他人の土地を借りてその上に建築するという方法もあります。その際に設定する権利が「借地権」です。

借地上に建てた建物を、同居のお子様の名義に変えたいとお考えの方もいらっしゃると思いますが、この場合、注意が必要となります。

今回は、そのような場合にどういったことに注意すべきかをお話させていただきますので、ご参考になれば幸いです。目次

1 借地権の対抗が問題になるときとは?

2 借地権者名義の建物は登記があれば対抗できる?

3 建物の登記名義には要注意!

4 対抗できる借地権の範囲

5 まとめ1 借地権の対抗が問題になるときとは?

借地権は、土地の賃貸人と賃借人との契約によって発生します。

建物の所有を目的とした借地権は、借地法や借地借家法の適用があります。借地権の契約後に、土地の所有者(地主)が変わることがあります。

相続で地主が変わる場合は、亡くなった地主の契約関係も相続され、そのままの状態で契約が続くので、借地権者(土地の賃借人)にとって問題はありません。

しかし、第三者が土地を買い取った場合(公売や競売で買い取った場合も含みます)、「自分が新しく土地の所有者になったので、土地から出て行って下さい」という通知が来ることがあります。

土地の所有者が変わったからといって借地権が否定されたのでは、土地の上に建物を建てて生活している借地権者の権利が不安定になってしまいます。2 借地権者名義の建物は登記があれば対抗できる?

法律では、借地の上の建物が「借地権者の名義」で登記されていれば、新しい土地の所有者(地主)に借地権を対抗できます。

つまり、新しい地主から、土地から追い出されることにはなりません。

誰が借地権者かは、地主との契約で決まります。契約書を確認してみて下さい。

なお、建物の登記は、新しい土地の所有者が、土地の名義変更の登記をする前にしなければなりません。

競売、公売が行われる場合には、裁判所などが差押えの登記をしますので、借地権を対抗するためには、この差押えの登記の前にしなければなりません。(競売や公売で買受が行われる前ではありません)借地権者が建物の登記をしていれば、新しい土地の所有者は借地権者を追い出すことはできません。

新しい土地の所有者が土地の賃貸人となって契約が続くことになります。

逆に、建物の登記をしていない場合や、建物の登記が借地権者の名義になっていない場合には、借地権が否定されてしまいます。

つまり、土地から追い出されてしまいます。

この場合でも、新しい土地の所有者が、借地権を認めてくれれば問題となりませんが、そうでなければ、建物を取り壊して更地にして土地を明け渡さなければなりません。※例外的に、新しい土地の所有者に対抗できる場合もあります。

例としては、買受人が、土地が借地で建物を借地権者が利用していることを十分承知の上で、これを追い出して土地を使用する目的で、前の土地の所有者から安い値段で土地を買い受けたという場合です。(このような場合でも裁判所が必ず借地権を認めてくれるとは限りません。事情が若干異なっている場合、証拠での証明が難しい場合もあります。)

また、売買自体が偽装ということもあります。3 建物の登記名義には要注意!

建物の登記名義が借地権者の名義と違っている例として、よくあるのは、借地権者が亡くなったのに死後もその人の名義のままになっている場合です。

遺産分割協議で揉めているため名義の変更ができないこともあると思います。

ただし、亡くなった人が借地権者で、建物の登記名義もその人名義だった場合には、亡くなった人の名義のままでも、相続人は、第三者(新しい地主)に賃借権を対抗できるというのが判例です。(最高裁昭和50年2月13日)

相続の場合は、相続人が亡くなった人の権利を引き継ぐので、このような結論となります。しかし、原則として、借地権者と建物の名義人が一致しない場合は、借地権を対抗できないというのが判例です。

例としては、借地権者が養母の名義で建物の登記をした場合(借地権者と建物名義人が一致していない)、新しい地主が登記して名義人となった後で、養母が亡くなって借地権者が、建物について養母の権利を相続したとしても、借地権を対抗できないという裁判例があります。(最高裁昭和58年4月14日)

また、建物が子ども名義でも、借地権を対抗できないとする判例もあります。(最高裁昭和50年11月28日)

建物を建て替えるときに子ども名義で建物の登記をすると、後々面倒なことになるでしょう。ちなみに、名義だけでなく、実際に子供が建物の所有者になる場合には、借地権の無断譲渡・無断転貸の問題が起こります。

地主の承諾がないと、借地権を解除されるおそれがあります。(承諾料も、第三者に譲渡する場合よりは安くなるのが一般的ですが、支払う必要があります。)

また、借地権の贈与ということで贈与税がかかります。

これについては、諸条件が当てはまれば、相続時精算課税制度を利用して、贈与税より安い相続税で処理できる可能性があります。地主の承諾を得て、親が賃借権者のまま、子どもが建物の所有者になり、建物の登記名義も子ども名義にした場合は、借地権の転貸になります。

この場合は、地主の承諾があるので、子どもは、正当な権利のある転借人(転借地権者)になります。

子どもは、正当な権利に戻づいて登記した建物を所有していることになるので、借地権者である親、建物所有者である子(転借地権者)ともに、第三者に借地権を対抗できると考えられます。「建物の登記名義は、借地権者の名義にする」

この点には十分注意が必要です。4 対抗できる借地権の範囲

一筆の土地に借地権を設定して、その上に建物がある場合には、その建物に借地権者名義の登記がしてあれば借地権全体を第三者に対抗できます。

問題となるのは、二筆以上の土地に1つの賃借権を設定した場合です。

二筆の土地の地主が同じ人の場合には、1つの借地契約書で、2つの土地の上に建物所有目的の借地権を設定します。

このような契約の場合には、二筆の土地の上にそれぞれ建物が建ててあれば、または、二筆の土地にまたがった一棟の建物に借地権者の登記があれば、二筆のうち、一筆が第三者に売却されたときでも、借地権の対抗ができます。しかし、1つの契約で二筆の土地に借地権を設定したのに、二筆の内の一筆にしか建物が建っていない場合があります。

この場合、建物が建っていない方の土地が第三者に売却された場合には、その土地については借地権の対抗ができません。例外的な場合として、建物がガソリンスタンドの例ですが、建物が建っていない方の土地もガソリンスタンドの運営のために不可欠な設備があり、その土地を買い受けた第三者も、そのことを知りながら、安く土地を手に入れたという事案について、裁判所は、その第三者はその土地の借地権について対抗要件がないことを主張できないとしました。(最高裁平成9年7月1日判決)

つまり、借地権者は建物が建っていない土地についても第三者に借地権の対抗ができるということです。

ただし、一筆の土地を借りてそこに建物を建てた後で、「建物所有目的でない契約」でもう一筆の土地を借りた場合には、その土地が第三者に売られても、例外のような形で救済されることはありません。

対抗以前の問題として、その土地には借地権が設定されていないからです。(広い意味では借地契約をしていたことになりますが、「建物の所有目的」の借地権でないと第三者に権利の主張ができません。)5 まとめ

今回のお話を下の表にまとめています。

借地権の対抗が問題になるときとは? ・借地権の契約後に第三者が土地を買い取った場合(公売や競売で買い取った場合も含みます) ・相続で地主が変わる場合は、借地権者(土地の賃借人)にとって問題はありません。

借地権者名義の建物は登記があれば対抗できる? ・借地の上の建物が「借地権者の名義」で登記されていれば、新しい土地の所有者(地主)に借地権を対抗できる。 ・建物の登記は、新しい土地の所有者が、土地の名義変更の登記をする前にしなければなりません。

・買受人が、土地が借地で建物を借地権者が利用していることを十分承知の上で、これを追い出して土地を使用する目的で、前の土地の所有者から安い値段で土地を買い受けたという場合は、借地権を対抗できる可能性あり。

建物の登記名義には要注意! ・原則として、借地権者と建物の名義人が一致しない場合は、借地権を対抗できない。 ・亡くなった人が借地権者で、建物の登記名義もその人名義だった場合には、亡くなった人の名義のままでも、相続人は、第三者(新しい地主)に賃借権を対抗できる。

対抗できる借地権の範囲 ・一筆の土地に借地権を設定して、その上に建物がある場合には、その建物に借地権者名義の登記がしてあれば借地権全体を第三者に対抗できる。 ・二筆の土地の上にそれぞれ建物が建ててあれば、または、二筆の土地にまたがった一棟の建物に借地権者の登記があれば、二筆のうち、一筆が第三者に売却されたときでも、借地権の対抗ができる。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

「無料相談」のご予約は下記の「空き状況検索」からできます。是非ご活用ください。

この記事の監修者代表社員 柳本 良太(やなぎもと りょうた)

「法律のトラブルで困っている人を助けることができる人間になりたい」という思いから18歳の時に一念発起し、2004年に宅地取引主任者試験に合格。続いて、2009年に貸金業務取扱主任者試験、司法書士試験に合格し、翌2010年に行政書士試験に合格。2010年に独立開業し、「やなぎ司法書士行政書士事務所(現:司法書士法人やなぎ総合法務事務所)」を設立し、代表社員・司法書士として「困っている人を助ける」ことに邁進する一方で、大手資格予備校講師として多くの合格者も輩出。

その後、行政書士法人やなぎKAJIグループ(現:行政書士法人やなぎグループ)を設立、桜ことのは日本語学院の開校などより広くの人のための展開を行いながら活躍中。

モットーは「顧客満足ファースト」と「すべてはお客様の喜びのために」。

<保有資格>

・宅地取引主任者(2004年取得)

・貸金業務取扱主任者(20009年取得)

・司法書士(2009年取得)

・行政書士(2010年取得)

<所属法人>

・司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員

・行政書士法人やなぎグループ 代表社員

・やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

・桜ことのは日本語学院 代表理事

・LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

専門家に無料で相談できる「無料相談」をご利用ください

当事務所では、相続・生前対策でお悩み・お困りの方、トラブルを解決したい方のために、相続・生前対策の専門家が無料(初回60分に限り)でご相談に対応させていただく「無料相談」を実施させていただいております。

<相談場所>

・弊所大阪事務所(アクセスはこちら)

・弊所東京事務所(アクセスはこちら)

・オンライン相談

<相談対応>

・平日9:00〜20:00

・土日祝も対応(10:00〜18:00)

・事前の予約で出張対応も可能

私たちは、「顧客満足ファースト」のモットーのもと、お客様にお喜びにいただけるサービスの提供のため、丁寧にヒアリングさせていただきながら、相続・生前対策のご相談に対応させていただいております。

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

お問い合わせ先

相続・生前対策に関するお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。

<お電話>

フリーダイヤル 0120-021-462

受付時間 平日 9:00〜20:00 土日祝日 10:00〜18:00

<メール>

受付時間 24時間受付中

相続土地国庫帰属制度の利用方法①

今年の4月27日から新制度の「相続土地国庫帰属制度」が開始しました。

この制度は、相続財産のうち、不要な土地を国に引き取ってもらうことができる制度です。

いくつか条件がありますが、この制度を利用すると、財産を相続した後に、一部の不要な土地のみを国に引き取ってもらうことができます。

数回にわたって、この制度の利用方法を説明していきますので、遠方の土地の相続でお困りの方などのご参考になれば幸いです。目次

1 制度利用の相談

2 制度利用の申請ができる人

3 申請に必要となる書類

4 まとめ1 制度利用の相談

まず、この制度を利用できる人は、“相続や遺贈”で土地を取得した人です。

この制度が始まる前に土地を相続した人でも本制度が利用できます。

共有で相続した土地でも、共有者全員で申請しなければなりませんが、制度を利用することができます。

ただし、相続以外の、売買や生前贈与で受け取った場合は、対象外となります。

また、引き取ってもらえる土地についても条件があります。

建物が建っている土地であったり、山奥など土地の所在や隣地との境界が明らかでなかったり、担保権がついている場合等は、制度利用の申請ができません。

その他にも様々な制限や条件がありますので、注意が必要となります。

法務局へ承認申請をして、承認が下りると、負担金を支払った上で国に不要な土地を引き取ってもらえます。制度利用の相談は、全国の法務局において対応してもらえます。

簡単な内容であれば、電話でも対応可能となっています。

ただし、実際に承認申請をするのは、その土地の管轄法務局となりますので、個別具体的な相談の場合、管轄法務局を勧められる場合もあります。

法務局で相談する場合は事前予約が必要となりますので、まずはお近くの法務局へ問い合わせてみるとよいかと思います。

相談時間の目安は30分ほどとなっていますので、お話が長くなる場合は何度か法務局へ足を運んでいただく場合もあります。相談に行かれる方は、その土地の所有者以外にも、親族の方でも可能です。

ただし、相談の中で、土地の所有者と全く関係がないと判断された場合は、相談を断られてしまうこともあります。相談の中では、相談者の抱える問題に合わせて、国庫帰属制度以外にも、関係機関による寄付受けや相続放棄など、他の手段も紹介してもらえます。

注意点としては、相談への回答は、相談者が持参した資料の範囲内でのものであり、実際に申請が承認されることを保証してもらえるわけではありません。

承認には、提出資料の他に実地調査もされるので、その結果によって判断が異なる可能性があるからです。

また、申請には一定期間が必要となるので、すぐに承認の可否が分かるわけではありません。2 制度利用の申請ができる人

相続土地国庫帰属制度の利用申請ができるのは、相続や遺贈により土地の所有者となった方です。

他にも、共有の土地について、土地の共有持分を売買等により取得した方と相続で取得した方と両方いる場合に、共有者全員が共同してする場合は、申請ができます。承認申請には、原則、申請者の記名と実印での押印が必要となります。

そして、本人確認のために印鑑登録証明書の提出も必要となります。この印鑑登録証明書の期限は特にありません。

公証役場にて、署名をした承認申請書について認証を受けている場合は、記名押印が不要となります。

また、記名押印した承認申請書について認証を受けた場合は、法務局への印鑑登録証明書の提出は不要となります。

承認申請者が法人で、法務局へ印鑑届出をしている場合、申請書に会社法人等番号を記載していれば、印鑑証明書の添付は不要です。承認申請者が未成年である場合は、その法定代理人(通常は親権者である親)の同意を証する書面が必要となります。

法定代理人が承認申請書に記名押印して代理人の印鑑登録証明書を提出した場合は、同意の書面、申請者本人の記名押印、本人の印鑑証明書は不要です。共有の土地の場合は、共有者全員の記名押印と印鑑登録証明書が必要となります。

3 申請に必要となる書類

承認申請書には以下の添付書類が必要となります。

・「承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面」

具体的には、承認申請者が登記名義人の相続人であることを示す戸籍や法定相続情報一覧図の写し、遺産分割協議書(実印押印及び押印した人の印鑑登録証明書付き)、登記名義人から承認申請者にその土地を遺贈する旨が記載された遺言書、相続人である承認申請者の住所又は氏名を示す住民用の写しや戸籍の附票の写し等です。

登記記録のみでは確認できないことがある場合、さらに必要となる書類があります。・「法定代理人によって承認申請をするときは、戸籍事項証明書その他その資格を証する書面」

具体的には、未成年者の親権者については戸籍事項証明書等が、成年被後見人の成年後見人については成年後見登記事項証明書又は審判書謄本等です。

不在者財産管理人又は相続財産管理人については、裁判所による選任を証する決定書謄本等及び裁判所の許可を証する決定書謄本等です。・「承認申請者が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面」

具体的には、当該法人の登記事項証明書や代表者資格証明書です。

なお、承認申請書に会社法人等番号を記載している場合、法人の登記事項証明書にて法人の代表者であることが確認できるときは、この書面は添付不要となります。・「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」

具体的には、登記所備付地図等や、国土地理院が公開している地理院地図などで、承認申請者が認識している土地の位置及び範囲を示したものです。・「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」

具体的には、申請土地の全景及び近景を撮影した写真であって、上記の図面におけるそれらの位置関係を明らかにしたものです。

申請土地が広大であり、全景を1枚の写真で明らかにすることが困難である場合には、航空写真や全体の関係を明らかにした複数枚の写真で大丈夫です。・「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」

具体的には、各境界点を示すもの(境界標、ブロック塀又は道路のへり等の地物、簡易な目印等をいい、審査時及び国庫帰属時において確認可能なものであることを要する。)を明確に撮影した写真であって、上記の図面におけるそれらの位置関係を明らかにしたものです。・「法第11条第1項の規定により承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを証する書面」

具体的には、承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合、国庫帰属後に土地を管理する国の機関によって、国の機関への所有権の移転の登記嘱託をすることを承諾する旨が記載されている書面です。承認申請書類は、その土地を管轄する法務局へ提出します。

承認申請書類の提出は、書面提出に限られ、オンラインによる申請や書類提出は認められていません。

隣接する二つ以上の土地について承認申請する場合で、管轄法務局が二つ以上存在するときは、そのいずれかの管轄法務局に承認申請書類を提出することができます。承認申請には、審査手数料がかかります。

なお、承認申請後は、いかなる理由があっても、納付した審査手数料を返還してもらうことはできません。

なので、十分に考えてから申請をするべきでしょう。

さらに、承認された場合は、国に所有権を移転するために、負担金の支払いが必要となります。

原則、土地一つごとに20万円です。

負担金の通知書を受け取ってから30日以内が納付期限です。

偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明したときは、承認が取り消され、損害賠償責任を負う可能性がありますので、気を付けましょう。

審査手数料の話に戻りますが、この手数料は印紙で法務局へ納めます。

納付金額に不足がある場合、2週間の補正期間が与えられますので、この期間内に追加で納付すれば申請は却下とはされません。

逆に、間違って多く納付した場合は、法務局から連絡がありますので、払戻手続きをすることで返金してもらえます。4 まとめ

今回のお話を下の表にまとめています。

・制度利用の相談 ・全国の法務局において対応してもらえる。 ・簡単な内容であれば、電話でも対応可能。

・個別具体的な相談の場合、管轄法務局を勧められる場合もある。

・相談者は、その土地の所有者以外にも、親族の方でも可能。

・相談への回答は、実際に申請が承認されることを保証するものではない。

・制度利用の申請ができる人 ・この制度を利用できる人は、相続や遺贈で土地を取得した人 ・この制度が始まる前に土地を相続した人でも可能。

・土地の共有持分を売買等により取得した方と相続で取得した方と両方いる場合に、共有者全員が共同してする場合は、申請が可能。

・承認申請者が未成年である場合は、その法定代理人(通常は親権者である親)の同意が必要。

・申請に必要となる書類 ・承認申請者が登記名義人の相続人であることを示す戸籍や法定相続情報一覧図の写し、遺産分割協議書等。 ・法定代理人によって承認申請をするときは、戸籍事項証明書その他その資格を証する書面。

・承認申請者が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面。

・登記所備付地図等や、国土地理院が公開している地理院地図など承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面。

・申請土地の全景及び近景を撮影した写真であって、上記の図面におけるそれらの位置関係を明らかにしたもの。

・各境界点を示すものを明確に撮影した写真。

・国庫帰属後に土地を管理する国の機関によって、国の機関への所有権の移転の登記嘱託をすることを承諾する旨が記載されている書面。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

「無料相談」のご予約は下記の「空き状況検索」からできます。是非ご活用ください。

この記事の監修者代表社員 柳本 良太(やなぎもと りょうた)

「法律のトラブルで困っている人を助けることができる人間になりたい」という思いから18歳の時に一念発起し、2004年に宅地取引主任者試験に合格。続いて、2009年に貸金業務取扱主任者試験、司法書士試験に合格し、翌2010年に行政書士試験に合格。2010年に独立開業し、「やなぎ司法書士行政書士事務所(現:司法書士法人やなぎ総合法務事務所)」を設立し、代表社員・司法書士として「困っている人を助ける」ことに邁進する一方で、大手資格予備校講師として多くの合格者も輩出。

その後、行政書士法人やなぎKAJIグループ(現:行政書士法人やなぎグループ)を設立、桜ことのは日本語学院の開校などより広くの人のための展開を行いながら活躍中。

モットーは「顧客満足ファースト」と「すべてはお客様の喜びのために」。

<保有資格>

・宅地取引主任者(2004年取得)

・貸金業務取扱主任者(20009年取得)

・司法書士(2009年取得)

・行政書士(2010年取得)

<所属法人>

・司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員

・行政書士法人やなぎグループ 代表社員

・やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

・桜ことのは日本語学院 代表理事

・LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

専門家に無料で相談できる「無料相談」をご利用ください

当事務所では、相続・生前対策でお悩み・お困りの方、トラブルを解決したい方のために、相続・生前対策の専門家が無料(初回60分に限り)でご相談に対応させていただく「無料相談」を実施させていただいております。

<相談場所>

・弊所大阪事務所(アクセスはこちら)

・弊所東京事務所(アクセスはこちら)

・オンライン相談

<相談対応>

・平日9:00〜20:00

・土日祝も対応(10:00〜18:00)

・事前の予約で出張対応も可能

私たちは、「顧客満足ファースト」のモットーのもと、お客様にお喜びにいただけるサービスの提供のため、丁寧にヒアリングさせていただきながら、相続・生前対策のご相談に対応させていただいております。

まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

お問い合わせ先

相続・生前対策に関するお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。

<お電話>

フリーダイヤル 0120-021-462

受付時間 平日 9:00〜20:00 土日祝日 10:00〜18:00

<メール>

受付時間 24時間受付中

地積測量図を中心とした不動産登記資料の調査方法について

目次

1 地積測量図とは

2 地積測量図の特徴

3 地積測量図の写しの取得

4 地積測量図がない場合

5 まとめ

1 地積測量図とは

地積測量図とは、地積(土地の面積のこと)を測量した結果を明らかにする法的な図面のことをいいます。

前回の登記簿の際と同じく、地積測量図は、現在、コンピュータ化が進み、図面の情報はデータ化され、コンピュータで記録管理されています。

なお、法的な図面としては、他に公図、建物図面等がありますが、それはまた別の機会にお話させてもらいます。

2 地積測量図の特徴

地積測量図は、不動産登記簿とは異なり、どんな土地にでも作成されているわけではありません。

また、不動産の登記された時期が古い場合、測量方法も旧式なため、測量の精度が低く、最近作成された測量図と比べて、差がみられることもあります。

そのため、ご自身の不動産につき、地積測量図が必要な場合、地積測量図が作成されているか否かについては、一度その不動産を管轄する法務局に事前に聞いてみることをおすすめします。

なお、当たり前のことですが、地積測量図は先にお話ししたとおり「土地」の面積に関する法的な図面であるため、「建物」には地積測量図という図面は存在しません。

3 地積測量図の写しの取得

地積測量図の写しの取得方法は、大きく分けて2種類あります。具体的には、法務局の窓口に行って直接取得する方法とオンラインで取得する方法です。

法務局の窓口に行って直接取得する場合、1通あたり450円であるのに対し、オンラインで取得する場合は、1通364円です。

支払方法は、窓口の場合印紙による支払いとなり、オンラインの場合はクレジットカード等による支払いとなります。

ちなみに、地積測量図はどの土地の図面であっても、全国のどこの法務局でも取得することが可能です。

4 地積測量図がない場合

地積測量図は、どんな土地でも作成されているわけではありません。

そのため、土地の売買等で測量図が必要な場合には、 土地家屋調査士に依頼して地積測量図を作成してもらう必要があります。

5 まとめ

以上が、地積測量図を中心とする不動産登記資料の調査方法となります。不動産登記資料は、売買や贈与、相続等様々な場面で調査が必要となることが多く、調査が必要な資料も多岐にわたります。また、調査ミスによってトラブルも生じかねないこともあることから、不動産登記を行うにあたり、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産登記に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

「よくあるご相談」

相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2022.04.12 不動産登記, 司法書士, 土地家屋調査士, 弁護士, 測量, 測量図, 無料相談, 行政書士, 調査

登記簿を中心とした不動産登記資料の調査方法について

目次

1 不動産登記資料とは

2 登記簿の閲覧

3 登記簿の写しの取得

4 証明書の種類

5 要約書と証明書の相違点

6 まとめ

1 不動産登記資料とは

不動産登記資料には、登記簿と各種図面に大別することができます。

登記簿とは、法務局に保管され、帳簿で綴じられている不動産の記録のことをいいます。現在では、コンピュータ化が進み、登記簿にある情報はデータ化され、コンピュータで登記記録として管理されています。

各種図面は、更に公図、地積測量図、建物図面に分けることができます。なお、それ以外に地役権が設定されている土地の場合、地役権図面という図面もあります。

2 登記簿の閲覧

登記資料の閲覧とは、法務局に出向いて登記資料を直接見ることを言います。

ただ、先ほど少しあげました通り、法務局にて管理されている登記簿は、全てコンピュータ化が進んだため、昔のように帳簿に綴じられた方式ではなくなったため、直接見ることはできなくなりました。その代わりとして、登記内容を要約した登記事項要約書というものの交付を受けることができます。登記事項要約書は、取得した不動産を管轄する法務局でのみ取得が可能であり、郵送による取得もできません。

3 登記簿の写しの取得

登記内容が印字された書面は、現在では「登記事項証明書」といいます。ちなみに、昔の紙の登記簿の時代には、これを「登記簿謄本」と言っていました。

これも、従前は帳簿に綴じられた登記簿を法務局でコピーして「写し」の交付を受けておりましたが、現在では、磁気ディスクに記録された登記内容をプリントアウトした書面の交付を受けることができます。

4 証明書の種類

登記事項証明書には、その記載内容によって種類があり、既に抹消された登記事項を含む全ての内容記載したものを「全部事項証明書」といい、現時点で効力の有る登記内容のみを記載したものを「現在事項証明書」といいます。

5 要約書と証明書の相違点

先程あげました登記事項要約書については、証明書と異なり、発行日付や登記官の印がありません。また、要約書は1通450円であるのに対し、証明書は1通600円(但し、ネットにて取得した場合は、500円又は480円)。他にも、要約書はその記載内容が証明書とは異なります。そのため、最新の登記内容を確認できればそれで良いといった場合には、登記事項要約書を取得すれば十分ということになります。

6 まとめ

以上が、登記簿を中心とした不動産登記資料の調査方法についてのお話でした。次回は、各種図面を中心とした調査方法についてお話をしていきたいと思います。

不動産登記資料は、売買や贈与、相続等様々な場面で調査が必要となることが多く、調査が必要な資料も多岐にわたります。また、調査ミスによってトラブルも生じかねないこともあることから、不動産登記を行うにあたり、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産登記に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

「よくあるご相談」

相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2022.04.05 あべのベルタ 阿倍野 東京 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策 不動産登記 登記簿

土地・建物に特化した財産管理制度の創設と共有制度の見直しについて

目次

1.民法のルールが見直しされました

2.土地・建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)

3.共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)

4.まとめ

1.民法のルールが見直しされました

2021年(令和3年)に民法(相続法)が大幅に改正されました。この改正により、相続に関するルールが変わります。新しいルールの適用開始時期(施行時期)は、2023年(令和5年)4月1日からとなります。この法改正で、「具体的に何が変わる?」「これからの相続とどう関わってくる?」といった疑問を持つ人は多いでしょう。この2021年改正民法の中でも、今回は、「土地・建物に特化した財産管理制度の創設」と「共有制度の見直し」について解説していきます。

2.土地・建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)

共有状態にある不動産で、所在が不明な共有者がいる場合には、共有者の意思決定をすることができず、その不動産の売却や改修工事等、変更や処分をすることができません。これにより、多くの管理不全の土地・建物が増え、公共事業や民間取引を阻害されていることが社会的な大きな問題となっていました。

また、所有者不明土地問題をきっかけに、共有者全員の同意がなければ変更・処分ができないといった共有物一般についてのルールが、現代の時代に合っていないことが明らかになりました。そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました。

3.共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)

共有状態にある不動産で、所在が不明な共有者がいる場合には、共有者の意思決定をすることができず、その不動産の売却や改修工事等、変更や処分をすることができません。

これにより、多くの管理不全の土地・建物が増え、公共事業や民間取引を阻害されていることが社会的な大きな問題となっていました。

また、所有者不明土地問題をきっかけに、共有者全員の同意がなければ変更・処分ができないといった共有物一般についてのルールが、現代の時代に合っていないことが明らかになりました。そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました。

4.まとめ

民法の大幅なルール改正によって、所有者と連絡がつかず処分できずに放置していた不動産も、以前より簡易に売却・処分・寄付等ができるようになります。共有者不明土地や、共有関係解消等には、裁判所の許可を要するものの、この改正によって手続きにかかる費用と期間の負担が軽減されるのは確かです。

この改正法に加えて、2022年生産緑地の解放も相まって、多くの不動産が市場に出回り、不動産取引の活性化が見込まれています。様々な改正法、コロナ禍でのワークスタイルの変化、少子高齢化等で、不動産市況は大きく動きつつあるといった声も出ています。現在お持ちの不動産の処分に困っておられる方や、共有不動産をお持ちの方は、できる限りお早めに、「将来誰が共有不動産を保有・管理していくのか」、「共有不動産は解消するのか、処分するのか」を共有者やご親族でお話合いされることをお勧めします。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2022.03.15 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策

価格上昇、相次ぐ億ション発売で中古市場まで波及!売却のチャンス!?

2022年現在、マンション価格の高騰が止まらない状況となっており、過去類を見ない低金利と供給不足を背景に、億ションといわれる億越えマンションの発売が相次ぐ状態となっています。首都圏での2021年、新築平均価格はバブル期のピークを上回る試算となっています。この勢いは他の大都市や中古物件にも広がっています。

2022年現在、マンション価格の高騰が止まらない状況となっており、過去類を見ない低金利と供給不足を背景に、億ションといわれる億越えマンションの発売が相次ぐ状態となっています。首都圏での2021年、新築平均価格はバブル期のピークを上回る試算となっています。この勢いは他の大都市や中古物件にも広がっています。新築マンションの高騰が続くなか、それに乗じて中古物件の価格が上昇している状況となっています。不動産IT企業の調べによると、東京湾岸エリアとなるタワーマンションの価格は19年12月からの2年間で、平均で2割上昇しました。中古の売値が新築当時の販売価格を上回る物件も多くなっています。

この状況を見る限り、相続登記未了等で眠ったままの物件を所有している方は相続登記を済ませて、市場が賑わっている今が売却の狙い目となりうる可能性があります。いずれにせよ現在未了の登記を含め相続登記は義務化されることが決まっているので、お悩みの場合等は専門家に相談してみることをお勧めします。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続登記に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。

弊所は、大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて無料相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

2022.02.15 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 億ション 中古物件 売買

あべのベルタ3F | 天王寺駅徒歩7分 | 谷町線 阿倍野駅直結

RECENT POSTS最近の投稿

TAGタグ

ARCHIVE月別アーカイブ

2025年 (1)

2024年 (11)

2023年 (51)

2022年 (67)

2021年 (55)

2020年 (48)

2019年 (13)

2018年 (28)

2017年 (24)

2016年 (26)

2015年 (13)

2014年 (13)

2013年 (11)

2012年 (9)