11月15日は「いい遺言の日」

11月15日は、「いい(11)い(1)ごん(5)」の語呂合わせとして、この日から11月22日(いい夫婦の日)までの1週間を「夫婦の遺言週間」としています。法務局は、遺言をめぐるトラブルを避けてもらおうと、遺言書を法務局で預かる制度の利用を呼びかけています。今回は、遺言についてわかりやすく解説します。

目次

1.遺言とは?

2.自筆証書遺言とは?

3.公正証書遺言とは?

4.秘密証書遺言とは?

5.おすすめの遺言書は?

6.まとめ

1.遺言とは?

遺言とは、被相続人(故人)の最終の意思表示のことです。遺言を作成しておくことによって、相続財産の承継について被相続人の意思を反映させることが可能となります。ただし、法律で定められた方式で作成されたものでなければ法的効果が生じません。法律で定められた遺言の方式としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

2.自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言のメリットとして、手軽に作成ができ費用がかかりません。法務局で預かってもらえる遺言保管制度があり、検認も不要となっています。しかし、デメリットとして自筆証書遺言は、無効や相続間での争いになりやすく、紛失のリスクや隠蔽、破棄などされるリスクがあることに注意しましょう。

3.公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人が関与して作成する遺言書となりますので、法的に確実性が高い形式といえます。公正証書のメリットとしては、公証人が関与し作成するため無効になりにくくなります。また、相続人間での争いも避けることができます。公証役場で作成した遺言書の原本を保管してくれるため、紛失や隠蔽などのリスクを無くすことができます。検認も不要となり、公証人に自宅や病院に出向いてもらい作成することもできます。手が不自由や字が書けないなどの場合であっても作成することが出来ます。デメリットとして、専門家に作成を依頼するので費用と手間がかかり、作成に立ち会ってくれる証人が2人必要となります。費用や作成期間については、公正証書に盛り込む内容によって変わりますので専門家に相談してみましょう。

4.秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことになります。遺言内容は公開せず、遺言書が存在するという事実だけを確実にするのがこの秘密証書遺言の目的になります。ただし、実務上はほとんど利用されることはありません。秘密証書遺言のメリットとして、誰にも内容を知られないことにあります。デメリットとしては、無効になりやすく紛失や隠匿、発見されないなどのリスクがあります。検認が必要となり、手間や費用がかかることにも注意が必要です。

5.おすすめの遺言書は?

おすすめの遺言書は、3でご紹介しました公正証書遺言となります。公正証書遺言は、費用が必要となってしまいますが、無効になりにくい、検認が不要、争いになりにくい、などのメリットがとても大きいためです。自筆証書遺言についても、遺言書保管制度の開始によっていくつかのデメリットは解消されましたが、自筆遺言の内容のチェックが受けられないため、無効になるリスクは避けられません。せっかく遺言書を作成し、ご自身の意思を反映するのであれば多少の費用はかかっても、確実に実現できる内容の遺言書を作成することをおすすめします。

6.まとめ

今回は、いい遺言の日ということで遺言の種類について解説しました。遺言書の作成に関しましては、盛り込む内容や作成する形式によって効果は大きく異なります。より正確で確実な遺言書を作成するには、専門家に依頼することが良いでしょう。

弊所、司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言作成に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて取り組みます。

弊所は、大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて無料相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.11.15 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾

遺言で保険金の受取人を変更できるのか?

ときおり、遺言で保険金の受取人を変更したいという方がいます。保険法という法律により遺言で保険の受取人を変更することは可能ですが、いつ契約した保険なのか、遺言書の記載方法等、色々と注意しなければならないことがあります。今回は、遺言によって保険金の受取人を変更できるかについて解説します。

目次

- 1.保険金の受取人は遺言で変更できるのか?

- 2.保険金受取人の変更と流れ

- 3.遺言による保険金の受取人変更の注意点

- 4.まとめ

1.保険金の受取人は遺言で変更できるのか?

保険法第44条の規定によりますと、「保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」となっているため、遺言書に保険金の受取人を変更する内容が記載されている場合には、保険会社に連絡をして保険金の受取人を変更してもらうことが可能となっています。

2.保険金受取人の変更と流れ

具体的な手続きは、以下のとおりです。

①保険契約の内容確認 遺言者が亡くなり遺言書の検認を経たうえで、その遺言書の内容が生命保険の受取人の変更記載がされていた場合、相続人又は遺言執行者がまず保険会社に対し、保険契約及びその内容を保険会社に確認します。 ②保険約款の確認 保険証券の所在場所の確認、保険約款を確認します。 ③受取人変更を通知 その後、受取人変更のための書類の交付を保険会社に求めたうえで、受取人の変更通知をします。 なお、被保険者が第三者である場合、受取人の変更には被保険者の同意が必要とされています(保険法45条)。

注意点としては、保険会社への通知の前に被保険者から同意を得なければならないことです。

また、平成22年3月31日より以前に締結されている保険契約については、保険法が適用されないことにも注意が必要です。

3.遺言による保険金の受取人変更の注意点

遺言によって保険金の受取人を変更する場合、遺言で新たな受取人となった人の行動が遅いと、元の受取人に保険金が支払われることになるため注意しなければなりません。 保険法44条2項では、遺言による保険金の受取人の変更は、相続人が保険会社に通知をしなければ、保険者に対抗することができないと規定されています。 この「対抗することができない」とは、元の受取人に保険金が支払われてしまった後に、保険会社に言っても保険会社側はすでに支払い済みのため拒否ができるということになります。 遺言によって受取人を変更する場合、相続人・受取人は相続発生後、すみやかに保険会社に通知する必要があるといえます。

まとめ

保険法の観点から、遺言によって保険金の受取人を変更することは可能となっています。しかし、実務上の経験からお話をすると、保険会社によっては、遺言で保険金の受取人を変更することについてあまり積極的ではないこともあります。円滑な遺言執行のために対象となる保険会社に事前相談をしても的確な回答を頂けないことがあります。そのため、遺言とは別に契約による変更をおこなうことを視野に入れてみるのも良いでしょう。保険金の受取人の変更は、複雑な内容も多いので、お悩みやお困りになったときは専門家などに相談してみることをおすすめします。

今回は、遺言で保険金の受取人を変更できるかについて解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士、CFP、土地家屋調査士等の専門家が問題解決、目的達成に向けて全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.10.04 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾

遺言で遺言執行者が複数いる場合

遺言書で遺言執行者を2人または複数いるという場合があります。遺言執行者を2人以上つけた場合の良い点と注意すべき点について今回は解説していきます。

目次

- 1.遺言執行者、複数指定することができる?

- 2.遺言執行者の職務の分担を指定している

- 3.遺言執行者の職務の分担を指定していない

a.遺言執行者、追加と就任の拒否

b.遺言執行者の報酬- 4.遺言書の作成時には遺言執行者を検討しよう

- 5.まとめ

1.遺言執行者は複数指定することができる?

遺言執行者を遺言書によって選任しておいても、候補者の遺言執行者が遺言者より先に亡くなってしまうことがあります。このような場合に、残された遺族は困ってしまいます。このようなことを防ぐためにも遺言執行者は1人のみでなく、複数人を指定しておくことが良いでしょう。また、遺言執行者の存在を相続人が知らない場合には、遺言執行者は遺言を執行する前に相続人全員にその旨を伝えなければなりません。

2.遺言執行者の職務の分担を指定している

遺言執行者が複数いる場合、遺言により職務を分担している場合と、職務の指定をしていない場合があります。遺言書によって遺言執行者が行う職務をそれぞれで決めている場合、職務の分担にしたがって各遺言執行者がその執行をおこないます。また、複数の遺言執行者を指定する場合、親族など、専門家ではないときには職務の分担を指定しておくとスムーズに進みやすく安心でしょう。

3.遺言執行者の職務の分担を指定していない

遺言書で職務の分担を指定していない場合、遺言執行者の任務の執行を過半数で決めることになります。ただし、保存行為は単独によって各遺言執行者が行うことができます。保存行為とは、財産として価値のある資産や不動産などの現状維持を目的とした手入れ、修繕などを行なうことを言います。各遺言執行者が、様々な職務を単独で行えるようにするほうがスムーズで便利な場合もあります。遺言執行者の職務を専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に依頼することもあります。遺言執行者を複数指定し、その職務の分担を指定せず、各自が単独での執行ができるような規定を入れることもあります。

遺言執行者、追加と就任の拒否

遺言によって遺言執行者を指定されている場合でも、遺言執行者につくことを拒否することもできます。その場合、相続人に 遺言執行者とならないことを通知する必要があります。遺言執行者の指定をしていない場合、就任拒否をされた場合、遺言執行者を増やしたい場合、これらの場合において、家庭裁判所に相続人、利害関係人が選任請求をすることで選任してもらうこともできます。

遺言執行者の報酬

遺言執行者の報酬は、遺言書に報酬に関する記載などがあれば、それに従うことになります。遺言書に報酬額や支払いなどの方法を記載することで争いを予防することができます。遺言書に報酬額を記載していない場合、遺言執行者と相続人全員の話し合いをもっ報酬額を決定することになります。また、話し合いによって決定しない場合には、遺言執行者が家庭判所に申し出ることで報酬額を決定してもらうことができます。

また、遺言執行者の報酬は、相続人が全員で負担するべきものです。実務などにおいては、遺産から執行の報酬を支払い、残った額を相続人で分配する方法が取られています。遺言書に支払方法などが記載されていない場合においてはトラブルになってしまう恐れがあるので、遺言執行を行う前には事前に確認を取っておくことで、争いなどを予防することができます。

4.遺言書の作成時には遺言執行者を検討しよう

遺言書とは、自分の財産を死後、誰に託すかを事前に書き残した書面となりますが、自分の死後に遺言の内容を自分で実現することはできないので、自分の代わりにその遺言の手続きを実現してもらうために、遺言執行者を選任しておくとよいでしょう。相続人同士で、遺言の内容を実現することができれば、遺言執行者を選任する必要はありませんが、遺言執行者を選任しておくことで相続人の同意なく、相続人を代表して必要となる手続きなどを行うことができるので、相続人間での関係が良好ではない場合や、相続人が遠方に住んでいる場合でも遺言の内容を実現することができます。

5.まとめ

遺言執行者が遺言者によって選任されている場合でも、遺言者より先に亡くなってしまう可能性があるため、複数選任する必要を考えねばなりません。今回は、複数選任の話をしましたが、予備的遺言執行者を定めるのもよいでしょう。また、複数の遺言執行者を選任していても、職務を分担して行う定めをしているか否かで、手続きが円滑に進むか変わってきます。職務を分担せず任務の執行をする場合には過半数で決めることになりますので、事前に職務の分担を決めておくほうが良いでしょう。遺言によって遺言執行者に選任された場合でも、その意思がない場合には執行者を拒否することができます。また、相続人や利害関係のある人を遺言執行者に追加したい場合には、家庭裁判所に申し出ることで選任することができます。遺言執行者の報酬では、遺言書に遺言執行者の報酬額や報酬に関わる内容を記載しておくことで、のちの争いやトラブルを予防することができます。遺言書を作成する際は、遺言執行者の選任の有無を判断し、記入するかを検討してみましょう。

今回は、遺言で遺言執行者が複数いる場合について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、遺言書作成に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区)、東京(渋谷区)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

「よくあるご相談」

相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.08.18 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 東京 渋谷 恵比寿 広尾

戸籍の取寄せ(相続人調査)法定相続情報一覧図

相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更の各種手続きをするうえで、相続人が誰かを確認しなければなりません。亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの全部の戸籍等を取り寄せて、そこから法定相続人が誰なのかを調べることになります。

相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更の各種手続きをするうえで、相続人が誰かを確認しなければなりません。亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの全部の戸籍等を取り寄せて、そこから法定相続人が誰なのかを調べることになります。目次

1.戸籍の取寄せは自分でできるのか?

2.相続人を自分で調査できるのか?

3.法定相続人一覧図で相続手続きが簡単になる?

4.専門家等に相談、依頼するメリット

5.まとめ1.戸籍の取寄せは自分でできるのか?

結論からいいますと、戸籍の取寄せをご自分ですることは可能です。戸籍とは、出生・氏名・婚姻関係・親子関係等といった身分関係を明確にするためのものです。戸籍謄本等は、本籍地のある市区町村の役場で取得しなければなりません。本籍地が遠くの場合や、出向けない場合には郵送による申請も可能となっています。戸籍謄本等を請求できるのは原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などになります。代理人が戸籍謄本等を請求する場合は、委任状が必要になりますが、弁護士や司法書士に相続人調査を依頼すれば、弁護士や司法書士は職権で戸籍謄本等を取り寄せることができ、委任状は不要となります。2.相続人を自分で調査できるのか?

相続人をご自分で調査することは可能ですが、誰が法定相続人なのかを調査するためには、亡くなった方の出生から死亡までの履歴が記載された「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を取得しなければなりません。相続人調査や戸籍調査をおこたると、後から別に相続人の存在が発覚するなどして、遺産分割協議が無効となり、一からやり直すことになり、時間が余計にかかってしまいます。被相続人の出生から死亡までを調査することで、自分が知らない法定相続人(複数回結婚を繰り返していて片親違いの兄弟姉妹)が発覚する場合もあるので、細かな調査が必要となります。3.法定相続情報一覧図で相続手続きが簡単になる?

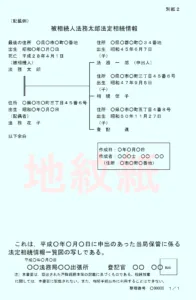

法定相続情報一覧図とは、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したものになります。法務局で認証を受ければ公的な証明として相続手続きで使うことができます。法定相続情報一覧図は、認証を受けると5年間は写しが無料で交付され、同じ戸籍謄本等を何通も用意する必要もなく相続手続きが簡単になります。 提出先が銀行や証券会社、保険会社、法務局等、複数ある場合には、法定相続情報一覧図の取得を強くおすすめします。【法定相続情報一覧図】

法定相続情報書のメリット

・発行手数料が無料になります。戸籍謄本を申請する場合の手数料は300~750円かかってしまい、相続人が負担することになります。しかし、法定相続情報は発行の手数料が無料となるので相続人の負担を軽減することができます。・5年間は何度でも再発行が可能になります。法定相続情報は、5年間なら証明書の発行が何度でも可能となっており、複数回提出が必要な手続きにおいても、とても便利になります。

・登記官が戸籍を確認してくれます。法定相続情報を利用すると、登記官が戸籍の内容を確認してくれるので、ご自分で確認作業をするよりも時間の短縮にもなります。

・申請は代理でも可能です。司法書士や行政書士などの専門家に代理で申請してもらうことも可能です。仕事の都合等で、法務局に行くのが難しい方は代理申請をし、専門家に依頼するのも良いでしょう。

法務局のホームページでは、家族構成に応じた様式と記載例がありますので、参考にしてみるとよいでしょう。

4.専門家等に相談、依頼するメリット

弁護士や司法書士に相談や依頼をすることで、これから自身が何をすればよいのか、悩みや不安が解決に進みます。また、依頼をすることで、必要な書類の収集や相続人の調査、財産の調査等をワンストップでおこなえるために、職場を休んだりせずに手続きを進めていくことが可能となります。費用が気になる場合は、一部を弁護士や司法書士の専門家に依頼することも可能です。専門家などに相談や依頼することでスムーズに絵続きが進みますので、一度検討してみるのも良いでしょう。5.まとめ

今回は、戸籍の取寄せと相続人をご自分で調査できるか?また、法定相続人情報一覧図を作成することで5年という一定の期間は、手続きを簡単にできる方法について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続におけるご相談やご依頼を数多く扱っており、実務においても経験豊富な弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区、天王寺)東京(渋谷区、恵比寿)事務所にて無料でのご相談も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり、目的達成に向けお答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更等、数多くの書類作成、申請などを行っております。

相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.07.20 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策

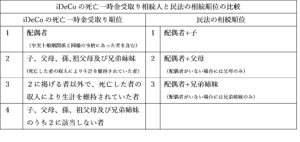

亡くなった方が「iDeCo」に加入していた場合の手続きについて

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で老後資金を作るための自分年金制度です。

このiDeCoには運用利益が非課税になり、掛け金が所得税控除されたりと節税に対してとても大きなメリットがあることから近年、利用される方の多い注目の制度です。

2021.06.28 司法書士, 大阪, 家族信託, 恵比寿, 東京, 渋谷, 無料, 無料相談, 生前対策, 相続税, 税理士, 遺言

遺言書とエンディングノートの3つの違い

残されたご家族に対しご自身の財産についての情報を残す手段として、最もポピュラーな手段が「遺言書」ですが、同じく残されたご家族に対しご自身の気持ちを伝えることのできる「エンディングノート」というものがあります。

今回はこの遺言書とエンディングノートの違いについてご紹介させていただきます。

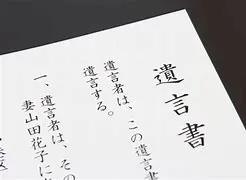

① 法的効力の違い

遺言書とエンディングノートの大きな違いは、法的効力の有無です。

遺言書を公証役場で認証してもらい作成する遺言公正証書、とご自身で作成する自筆遺言証書といったものがありますが、正式なルールに沿って作成されたものには法的効力が発生します。

そのため遺言書がある場合には財産等についての分割方法が記載されている場合には、

遺言書の内容に沿って決定されることになります。

※遺留分の侵害や、内容に不備があった場合を除く

仮に、遺言内容を勝手に書き直したり、隠ぺいした場合には、その方が相続権を失うなどの厳しい罰則が課せられることとなります。

それに対し、エンディングノートには法的効力は発生しません。

そのため、財産の分割方法を記載していたとしても必ず守られるものではありません。

② 書き方の違い

遺言書を作成する場合には様々なルールが設けられています。

もし、決められたルールに沿わず遺言書を作成していた場合には、法的効力を持たないため無効と判断されます。

それに対し、エンディングノートには決まったルールはありません。

そのため、生前のこと(延命治療等)や、亡くなった後のご家族へのお手紙、お墓のこと、ペットのこと、はたまた冷蔵庫の中身のことまで書いたとしても何ら問題はありません。

また遺言書を作成する場合には公証役場にて認証してもらったり、封筒や印鑑が必要であったりしますが、エンディングノートは文房具屋などで買ったノート等に記入するだけでも大丈夫です。

③ 開封時期

遺言書はもし相続人が存在していることを知っていたとしても、死後、勝手に開封することはできません。

といいますのも遺言書はまず、家庭裁判所に検認を受けたのちに、相続人全員の前で開封しなければなりません。これは遺言書の公平性、潔白性を証明するために設けられているルールです。

※公正証書遺言を作成していた場合、家庭裁判所の検認は不要です。

それに対し、エンディングノートは死後もしくは書かれた本人が意識不明になった後にでも、すぐに確認することが可能です。

エンディングノートには生前のことについても書かれている可能性があるため、もし作成していることを事前に知っている場合には、本人の為にも生きているうちから内容を把握しておいてあげた方がいいかもしれません。

まとめ

自分が亡くなったときのために、ご家族へ何らかのお手紙を残しておくことで残された家族が揉め事を起こさずに済むことになるかもしれません。

実際に日本での相続争いは年間13,000件弱発生しており、「家族間では揉め事など起こしたことがないから大丈夫」と安易に考えることはとても危険です。

やはりご家族のことを考えるのであれば、いつ何が起きても大丈夫なように遺言書やエンディングノートなど何らかのお手紙を残しておくことをお勧めしています。

遺言公正証書作成についてはこちら(大阪阿倍野オフィス)

遺言公正証書作成についてはこちら(東京恵比寿オフィス)弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた遺言書の作成や、生前対策のご相談についても無料で対応させていただいております。

また、当事務所は大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に所在し、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。

相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、CFPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合わせた様々なアドバイスをさせていただきます。

なお、これまでに他の司法書士や弁護士に相談したが、他の専門家にもアドバイスをしてもらいたい、といった方のセカンドオピニオン相談も受け付けております。相続手続き、遺言の作成、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください

公式サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号

- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号

問い合わせ - 電話番号:0120-021-462

- メール:大阪、東京

- Web予約

事務所情報 - 受付時間 9:00 ~ 20:00

- 土日祝日:10:00~18:00

- 電話予約により時間外対応可能

2021.06.16 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 家族信託、相続、支援預金、財産管理、生前対策、大阪、阿倍野、天王寺、司法書士、行政書士、弁護士, 遺言

【デジタル遺言】録音、動画による遺言は可能か?

近年インターネット環境が発達したことにより、弊所に来られるお客様も事前情報を得てから相談に来られるようになりました。

その中で正式な遺言書ではなく、メールや録画したものは認められますか?

というご相談がまれにありますので、こちらについて今回はご説明させていただきます。 (さらに…)

2021.06.10 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 遺言

ネット銀行を利用する際は遺言書への記載を

令和3年5月より、ふくおかファイナンシャルグループの子会社としてデジタル専業の銀行「みんなの銀行」がサービス開始されることとなりました。

2021.05.17 あべのベルタ 阿倍野 セミナー 勉強会 相続 後見 税金 相続税 認知症 死亡 生前対策 死後 節税 弁護士 税理士 司法書士 信託空き家対策, 大阪, 天王寺, 家族信託, 恵比寿, 渋谷, 無料相談, 生前対策, 相続税, 贈与, 遺言

公正証書遺言が無効になるケース

家族が自身の残した財産の分け方などによって争わないようにする遺言書ですが、

最近では自筆での遺言制度についても法改正されるなど、作成が以前よりも容易になってきています。

しかし、遺言書には様々なルールが設けられており、そのルールを守り、作成しなければ無効と判断されてしまします。

2021.04.09

法定相続情報証明作成のすすめ

2021.03.22

あべのベルタ3F | 天王寺駅徒歩7分 | 谷町線 阿倍野駅直結

RECENT POSTS最近の投稿

TAGタグ

ARCHIVE月別アーカイブ

2026年 (3)

2025年 (2)

2024年 (11)

2023年 (51)

2022年 (67)

2021年 (55)

2020年 (48)

2019年 (13)

2018年 (28)

2017年 (24)

2016年 (26)

2015年 (13)

2014年 (13)

2013年 (11)

2012年 (9)