民法解説49 担保物件総論 担保物件の種類・性質について

物権 (No.49)

担保物権総論

- 担保物件の概要・種類

( 1 )担保とは

本来の債務者(借りた人)以外の「第三者」から返済を受けたり、

担保に取った「物」を売却して、お金の回収を図るための制度

➀保証人などを立てる 「人的担保」

- 連帯債務 : 債務(借金)を一緒に返済する義務を負う人

- 保証人 :債務者(借りた人)が払えない時、代わりに支払う人

②物を担保に立てる 「物的担保」

債務者や第三者が所有する物や不動産に抵当権や質権を付ける

( 2 )担保物権の種類

民法では次の担保物権が定められています

➀法定担保物権 (法律で定められている)

②約定担保物権 (当事者の契約により成立)

担保物件

- 留置権 (法定担保物権)

- 先取特権 (法定担保物権)

- 質権 (約定担保物権)

- 抵当権 (約定担保物権)

- 根抵当権 (約定担保物権)

※民法 No.33・民法概要② 画像下さい

忘れている方は必ず復習して下さい!

- 担保物件の性質

( 1 )付従性

担保物権は、債権を回収する為の手段です。

➀債権が成立しなければ、担保物も成立しません

②債権が消滅すれば、担保物権も当然に消滅します。

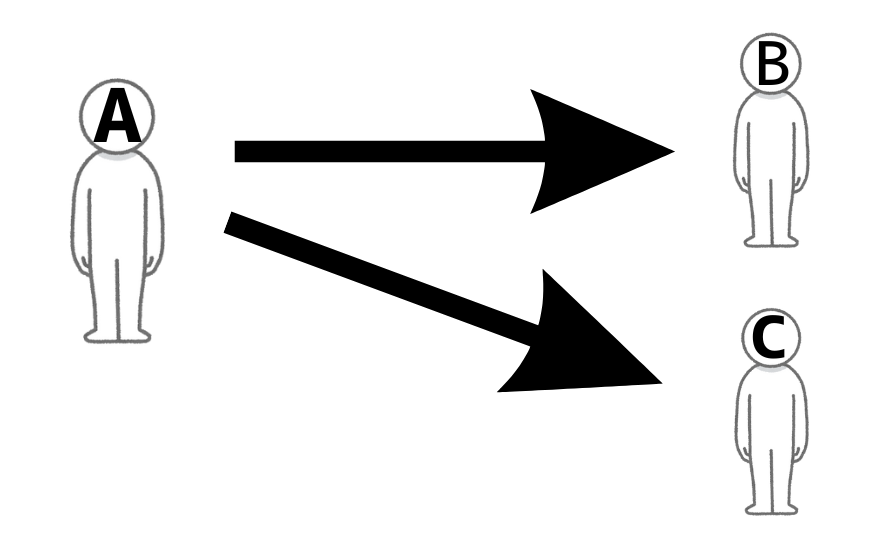

( 2 )随伴性

担保物権は、特定の債権(〇年●月●日の貸付金)を

担保するものなので、その債権を譲渡(売買など)した場合

→この担保権(抵当権など)も当然に新債権者に移転します。

※債権の譲受人は

貸付金 + 担保権を取得します

※この債権は担保権のある債権なので、価値が高いと言えます

( 3 )不可分性

担保物権者が債権全額の弁済を受けるまで

目的物(担保物権)について担保権の行使(強制競売)

ができるという性質

例:1000万円の貸付金(債権)の為に担保(抵当権)を設定

毎月10万円ずつ返済した後、5年後に返済が止まった。

=600万円の返済はあったが、残り400万円は未返済

この400万円の回収の為に、担保権の実行が出来る

※この家、全体を売り飛ばして回収可能

家の10分の4しか売れないとなると、買い手がいない。

※担保物権の効力を強化するために認められている

( 4 )物上代位性 304条

担保権者は目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が

受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる

例:目的物が売却された場合の売買代金

目的物が滅失(火事など)した場合に受ける保険金

※設定者(債務者など)に代金などが払い渡される前に差押えを

しなければならない。

※動画とこの記事を一緒に見てもらうほうが分かりやすいです。

他の動画はコチラ→ https://youtube.com/@yanagi-law

2023.09.02 不動産, 司法書士 民法解説 やなぎ法律部 分かりやすく 解説 二重譲渡 対抗要件 大阪 あべの 天王寺 東京 渋谷 恵比寿, 差押え, 抵当権, 担保, 物権, 相続, 相続放棄

民法解説48 占有権 持っているものを守る権利「占有訴権」

物権 (No.48)

占有権

- 占有権 ➂ 占有訴権

復習:物権的請求権

物件が侵害された時には、それぞれの権利に基づいて、その侵害の除去を請求できる。

例:所有権に基づく物件的請求権

- 返還請求権

自己所有の土地の売買契約が解除された場合のその土地の明渡しの請求など

- 妨害排除請求権

隣地の竹木が倒れ自己所有の土地に木々等が侵入した場合にその木々を撤去する請求など

- 妨害予防請求権

隣地の竹木が自己所有の土地に倒れそうな場合の、 その木々を切除する請求など

※民法 No.33・34 画像下さい

忘れている方は必ず復習して下さい!

( 1 )占有訴権

(占有の訴え)

第百九十七条 占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提

起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

※占有者は、物の所持そのものを確保するため、占有侵害者に

対して次の訴えができる

➀(占有保持の訴え)⇔ 妨害排除請求権

第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、そ

の妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

※隣地の竹木が倒れ自己占有の土地に木々等が侵入した場合に

その木々を撤去する請求など(立ち退きの請求等)

②(占有保全の訴え)⇔ 妨害予防請求権

第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴

えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

※隣地の竹木が自己占有の土地に倒れそうな場合の、 その木々を

切除する請求など

➂(占有回収の訴え)⇔ 返還請求権

第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の

返還及び損害の賠償を請求することができる。

2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することが

できない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでな

い。

※占有していた車を奪われたり、居住していた家から無理やり

追い出されたりした場合にその返還の請求

( 2 )占有の訴えの提起期間

(占有の訴えの提起期間)

第二百一条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提

起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、

その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これ

を提起することができない。

2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この

場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただ

し書の規定を準用する。

3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならな

い。

( 3 )本権の訴えとの関係

(本権の訴えとの関係)

第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを

妨げない。

2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができ

ない。

例:占有者であり所有者(本権者) でもある者が占有物を奪取された

(a)占有権に基づく占有回収の訴え

(b)所有権 (本権) に基づく返還請求

それぞれ別々に提起することができる (判決も別々に出る)。

※動画とこの記事を一緒に見てもらうほうが分かりやすいです。

他の動画はこちらからどうぞ→ https://youtube.com/@yanagi-law

2023.08.19 YouTube, 占有権, 占有訴権, 司法書士 民法解説 やなぎ法律部 分かりやすく 解説 二重譲渡 対抗要件 大阪 あべの 天王寺 東京 渋谷 恵比寿

民法解説47 占有権 即時取得について

物権 (No.47)

占有権

- 占有権 ② 即時取得

( 1 )即時取得とは

(即時取得)

第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、

善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取

得する。

即時取得とは、動産を占有している無権利者と

過失なく信じて取引をした者に、その動産について完全な所有権等

を取得させる制度

- 原則:無権利者と売買を行った場合、所有権を取得できない。

例外:要件にあてはまれば、完全な所有権を取得できる。

( 2 )即時取得の要件

➀対象が動産であること

即時取得の対象は動産です

※不動産は登記制度があるため、権利者が公示されている。

②取引行為により、占有を承継したこと

取引行為:売買・贈与・弁済・代物弁済等。

※相続などでは即時取得できない

➂平穏かつ公然ので、前主が無権利であることについて取得者が

善意・無過失であること

※平穏・公然: 強暴・隠避ではないこと

→平穏・公然と善意・無過失については、186条で推定される。

※動画とこの記事を一緒に見てもらうほうが分かりやすいです。

墓の動画はこちらから→ https://youtube.com/@yanagi-law

2023.08.05 占有権, 即時取得, 司法書士 民法解説 やなぎ法律部 分かりやすく 解説 二重譲渡 対抗要件 大阪 あべの 天王寺 東京 渋谷 恵比寿

民法解説46 占有権について 自分のものでも盗まれても取り返してはいけない?

物権 (No.46)

占有権

- 占有権 ➀果実収集・費用償還請求権~

( 1 )占有権とは

(占有物について行使する権利の適法の推定)

第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

物の所持そのものを保護する権利(事実的支配)

本権者(所有権など)以外の者が占有権(物の所持)をしている

→その占有は当面保護される

※占有権者(物の所持者)は同時に、本権者(所有権・賃借権な

ど)である事が推定される

※本権とは占有(物の所持)を法律上、正当化する権利

※自主占有・他主占有 (民法、24)

※代理占有・間接占有 (民法、24)

覚えていますか?覚えていなければ復習しましょう

( 2 ) 果実収取権

(善意の占有者による果実の取得等)

第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意

の占有者とみなす。

(悪意の占有者による果実の返還等)

第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、

又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用

する。

※善意の占有者:自己に正当な占有権がないことを知らない

※悪意の占有者:自己に正当な占有権がないことを知っている

※法定果実:家賃、地代、利息等

※自然果実:果実、野菜、牛乳、鶏卵、石材等

( 3 ) 費用償還請求権

(占有者による費用の償還請求)

第百九十六条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金

額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得

したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格

の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償

還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求に

より、その償還について相当の期限を許与することができる。

※法定果実:家賃、地代、利息等

※自然果実:果実、野菜、牛乳、鶏卵、石材等

※動画とこのブログを一緒に見てもらうほうが分かりやすいです。

2023.07.22 やなぎ, やなぎグループ, やなぎ法律部, 占有権, 司法書士, 司法書士 民法解説 やなぎ法律部 分かりやすく 解説 二重譲渡 対抗要件 大阪 あべの 天王寺 東京 渋谷 恵比寿, 司法書士法人やなぎ総合法務事務所, 民法解説

民法解説45 地役権2 付従性と不可分性について

物権 (No.45)

地役権 ② 地役権の付従性及び不可分性

- 地役権の付従性及び不可分性

( 3 )地役権の付従性

(地役権の付従性)

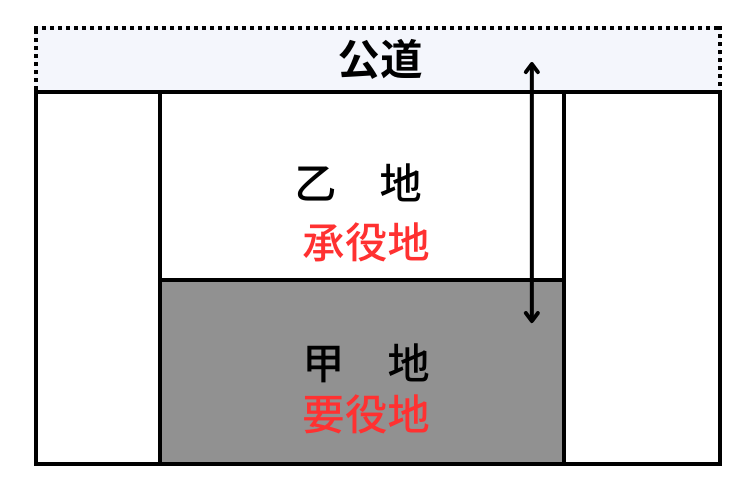

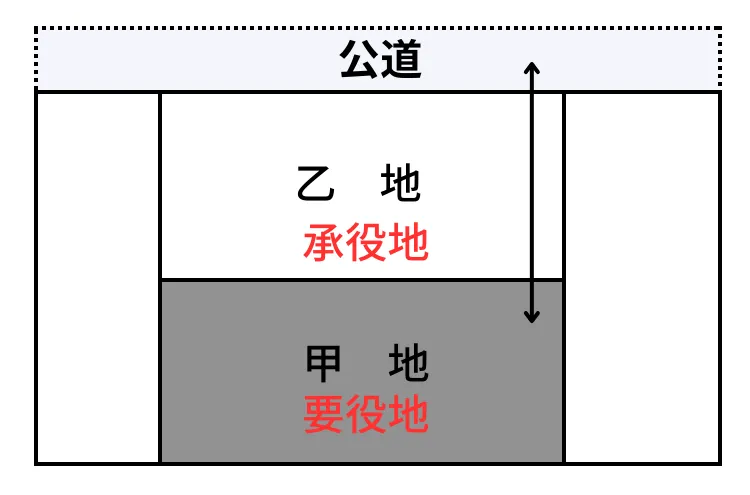

第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を

受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに

移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定

行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができ

ない。

例:➀ 要役地(甲地)が売買されると、 地役権は当然に買主に移転

する。

② 要役地上に抵当権を設定した場合、その抵当権の効力は地

役権にも及ぶ。

競落人は、土地所有権とともに地役権も取得する。

土地が要役地 (図の甲地)

土地が承役地 (図の乙地)

( 4 ) 地役権の不可分性

(地役権の不可分性)

第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土

地について存する地役権を消滅させることができない。

2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその

各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、

この限りでない。

第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共

有者も、これを取得する。

2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、そ

の効力を生じない。

3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の

事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

※共有地役権の場合に、できるだけ存続させようという考え

※動画で見てもらうほうが分かりやすいです。

2023.07.08 トラブル, やなぎ, 不動産売却, 取消, 司法書士, 地役権, 境界, 対抗要件, 弁護士, 柳本良太, 民法, 法律, 法律相談, 相続, 税理士, 第三者, 解説動画, 解除, 認知症, 認知症対策, 講師, 隣地

民法解説44 地役権について 接道していない土地はどうすればいい?何か権利はないの?

物権 (No.44)

地役権 ➀ 地役権の成立及び工作物

- 地役権の成立

( 1 )地役権の成立

(地役権の内容)

第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

➀地役権により便益を受ける土地が要役地 (甲地)

②地役権が設定される土地が承役地 (乙地)

例:乙地について甲地の通行地役権が成立すると、甲地の使用者は乙地を通行できる。

- 甲地 (要役地) の利用価値が増加する (便益)

- 甲地と乙地は隣接していなくてもよい

(地役権の時効取得)

第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができ

るものに限り、時効によって取得することができる。

- 継続的に行使され、かつ、外形上認識できるもの

通行地役権は、通路の開設が要役地の所有者によってされなければ「継続」とはいえない(判例)

( 2 ) 承役地の工作物

(承役地の所有者の工作物の設置義務等)

第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の

費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担

したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

第二百八十七条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所

有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることがで

きる。

(承役地の所有者の工作物の使用)

第二百八十八条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、

その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。

2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工

作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

※動画とこの記事を一緒に見てもらうほうが分かりやすいです。

2023.07.01 トラブル, やなぎ, 不動産売却, 取消, 司法書士, 地役権, 境界, 対抗要件, 弁護士, 柳本良太, 民法, 法律, 法律相談, 相続, 税理士, 第三者, 解説動画, 解除, 認知症, 認知症対策, 講師, 隣地

民法解説42・43 相隣関係について 「隣地トラブル」を避けるために『絶対に』覚えていた方が良い法律です!!

物権 (No.42)

相隣関係

- 相隣関係(お隣さんとの関係)

( 1 ) 隣地の使用請求

(隣地の使用請求)

第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し

又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、

隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することがで

きる。

( 2 ) 自然水流に対する妨害の禁止

(自然水流に対する妨害の禁止)

第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはな

らない。

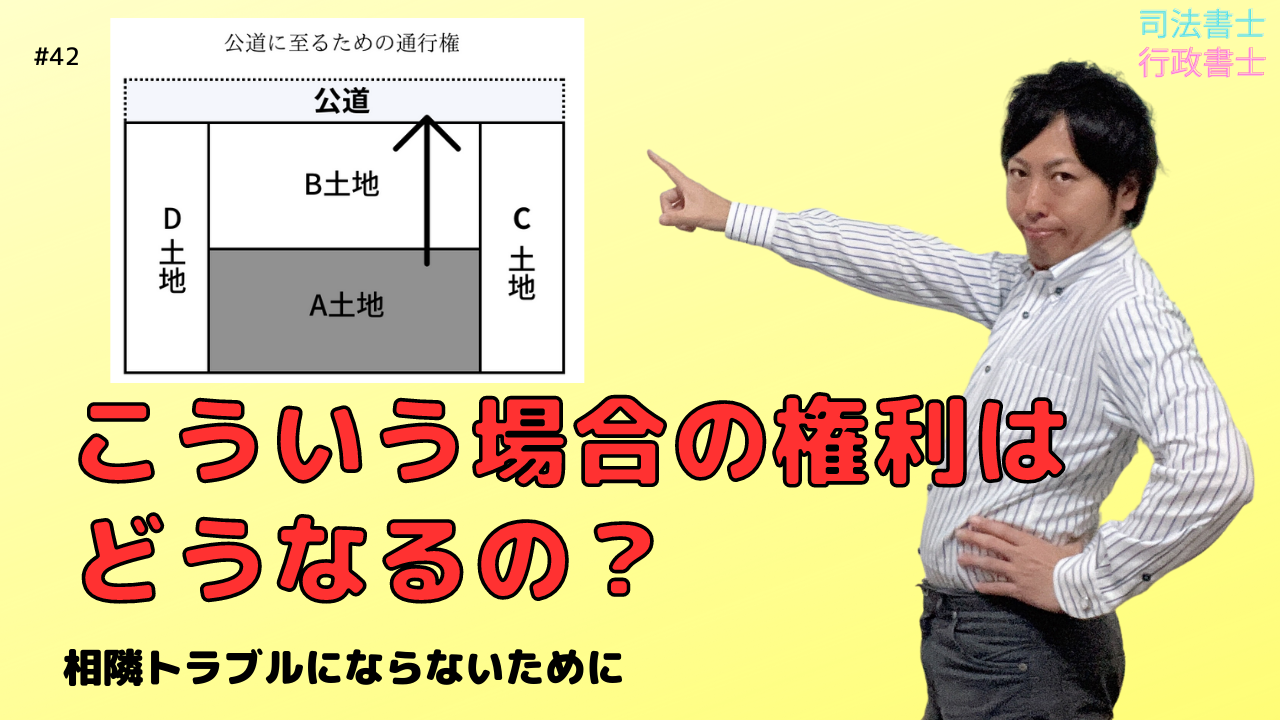

( 3 ) 公道に至るための他の土地の通行権

(公道に至るための他の土地の通行権)

➀ 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至

るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、

又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とす

る。

② 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通

行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないも

のを選ばなければならない。

2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設するこ

とができる。

※自動車による通行権が認められる場合もある

➂ 第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する

他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のた

めに生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

④第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の

所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。こ

の場合においては、償金を支払うことを要しない。

2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準

用する。

例:甲地がA・D に分筆されてA地 (袋地) が生じた場合

→ A地の所有者はD地のみを無償で通行できる。

- D地がその後、第三者に譲渡された場合も、同様に通行できる

物権 (No.43)

( 4 ) 竹木の枝の切除及び根の切取り

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、

その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

※越境して来た隣家の柿は食べられないが、タケノコなら食べら

れると考えよう

( 5 ) 境界標の設置など

(境界標の設置)

第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設け

ることができる。

(境界標の設置及び保存の費用)

第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担す

る。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

( 6 ) 境界線付近の建築の制限

(境界線付近の建築の制限)

第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距

離を保たなければならない。

2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、

その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時

から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをするこ

とができる。

第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通

すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者

は、目隠しを付けなければならない。

2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に

至るまでを測定して算出する。

※動画で見てもらうほうが分かりやすいです。

→ https://youtube.com/@yanagi-law

2023.06.24 トラブル, やなぎ, 不動産売却, 取消, 司法書士, 境界, 対抗要件, 弁護士, 柳本良太, 民法, 法律, 法律相談, 相続, 税理士, 第三者, 解説動画, 解除, 認知症, 認知症対策, 講師, 隣地

民法解説41 共有持分の処分について 相続で揉めないように理解してもらいたい。

物権 (No.41)

共有(共同所有) ②

- 共有持分の処分・共有物の分割

( 4 ) 共有持分の処分

各共有者は、自己の有する持分を, 自由に処分することができます。

例:持分の売却・持分の担保設定・放棄等

※割合的に分割された所有権である

所有権なので他の共有者の同意は不要

( 5 ) 持分の放棄及び共有者の死亡

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

➀ 共有者の1人が死亡した場合

→共有持分は相続する

② 共有者が死亡して相続人がいない場合

共有者の1人が共有持分を放棄した場合

→共有者の持分は、他の共有者に帰属する

➂ 共有者全員が死亡し相続人等もいない場合

→国庫に帰属する

( 6 ) 共有物の分割

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。

ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の

時から五年を超えることができない。

共有物の分割:共有関係を解消することです。

民法は,共有関係を不安定な関係と考えている

→原則:いつでも分割できる

例外:5年を越えない不分割特約がある場合

分割の方法:協議により自由に決定できる

➀ 現物分割:共有物をそのまま物理的に分割する方法

② 代金分割:共有物を売却してその代金を分割する方法

➂ 価格賠償:1人の共有者が他の共有者の持分を買い取る方法

※分割協議が調わないときは、裁判所に請求することができる

2023.06.17 やなぎ, 不動産売却、法律相談, 共有, 取消, 司法書士, 弁護士, 持分, 柳本良太, 民法, 法律, 相続, 税理士, 第三者, 解説動画, 解除, 認知症, 認知症対策

民法解説40 共有持分・共有物の管理について 分かりやすく解説します。

物権 (No.40)

共有(共同所有) ➀

- 共有持分・共有物の管理

( 1 ) 共有(共同所有)

(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

(共有持分の割合の推定)

第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

共有:1個の物を2人以上の者で、共同して所有すること

持分割合は共有者の合意又は法律(相続など)により定まる

→定めがない場合は相等しい(同じ割合)と推定される

例:2分の1など

( 2 ) 共有物の管理

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

➀ 保存行為:単独でできる

共有建物の修理、妨害排除請求などの現状維持

※不法占拠者に対する明渡請求は、保存行為に該当する

② 利用・改良行為:持分の価格の過半数

共有物の賃貸契約や賃貸契約の解除など

➂ 変更(処分)行為:全員の同意

共有建物全体の売却、農地の転用、その他大規模改築など

※共有物に関する損害賠償の請求は、金銭債権として各自に分割して帰属する。

→各共有者は自らの持分の割合を超えて請求することはできない

( 3 ) 共有物の費用・債権

(共有物に関する負担)

第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

管理の費用:修繕費・固定資産税など (保存費用)

農地の転用や大規模改築など (改良費用)

(共有物についての債権)

第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

※動画で見てもらうほうが分かりやすいです。

→ https://youtube.com/@yanagi-law

2023.06.10 やなぎ, 不動産売却、法律相談, 二重譲渡, 共有, 取消, 司法書士, 対抗要件, 弁護士, 柳本良太, 民法, 法律, 相続, 税理士, 第三者, 解説動画, 解除, 認知症, 認知症対策, 講師

民法解説39 物権変動5 登記には公信力がありません!無知は損ですよ!!

物権 (No.39)

物権変動 ⑤

- 登記なくして対抗できる第三者

( 1 ) 背信的悪意者

Aが所有する不動産をBとCに二重に譲渡し、C が登記をした場合

原則:Cの勝

※善意・悪意 関係なくCが勝つ

例外:Bの勝ち (Cが背信的悪意者に当たる場合)

Cは単純悪意ではなく、背信的な悪意が必要

例:以下の場合は背信的悪意者に当たる

➀ Cが詐欺・強迫により AB間の登記の申請を妨げた場合

② Cが、ABから登記申請の依頼を受けた場合

➂ CがBを害する目的で当該不動産を買い受けた場合

積極的な加害意思(違法など)が認められるため、このような背信的悪意者は第三者に当たらず、Bは登記がなくても対抗できます。

( 2 ) 不法占拠・不法行為者

1.BがAから不動産を買った。(Bに登記なし)

2.Cが不法に占拠した。(Cは無権限)

3.Dが故意にその不動産を損壊した(Dは無権限)

この場合にBは登記がなくても所有権を主張することができる

※不法占拠者Cに対しては明渡請求を求める事ができます

(物権的請求権)

不法行為者D に対しては損害賠償請求をすることができます。

2.登記と公信力

( 1 ) 公信力

1.A 所有の土地をBが書類を偽造してB名義の登記をした。

2.登記を信頼したCがBから当該土地を購入した。

3.Cは善意かつ無過失であり + 登記も備えた。

この場合にCは所有権を取得することができません。

※Bは無権利者であり、無権利者からの取得者Cは保護されない。

不動産登記制度では、登記に公信力がない

(登記を信用しても保護されない)

※BCは当事者の関係であり、CのBに対する責任追及は可能

※動画で見てもらった方が分かりやすいです。

→ https://youtube.com/@yanagi-law

2023.06.03 司法書士 民法解説 やなぎ法律部 分かりやすく 解説 二重譲渡 対抗要件 大阪 あべの 天王寺 東京 渋谷 恵比寿

あべのベルタ3F | 天王寺駅徒歩7分 | 谷町線 阿倍野駅直結

RECENT POSTS最近の投稿

TAGタグ

ARCHIVE月別アーカイブ

2025年 (1)

2024年 (11)

2023年 (51)

2022年 (67)

2021年 (55)

2020年 (48)

2019年 (13)

2018年 (28)

2017年 (24)

2016年 (26)

2015年 (13)

2014年 (13)

2013年 (11)

2012年 (9)